Die Tiefsee Rätselhafte Unterwasserwelt

Jenseits der schillernden Oberfläche der Ozeane, in mehr als 200 Metern Tiefe, beginnt eine geheimnisvolle Unterwasserwelt. Die Tiefsee ist bevölkert von bizarren Lebewesen und birgt wertvolle Rohstoffe auf dem Meeresboden.

Die Tiefsee geht weiter hinab als unsere höchsten Berge hinauf. Der größte Abgrund des Marianengrabens im westlichen pazifische Ozean liegt 11.934 Meter tief. Während Licht, Luft, Wärme und Bewegung unsere Welt an Land prägen, ist die Zone, in der die Tiefsee beginnt - mindestens 200 Meter unter dem Meeresspiegel - dunkel, kalt und sauerstoffarm. Fische verharren nahezu reglos. Alles andere würde zu viel Kraft und Atem kosten: Denn der Druck der Wassermassen in der Tiefsee ist immens hoch - bis zu etwa 1.000 Bar. Ohne Schutz könnte kein Mensch in dieser Welt überleben. Und nur wenige haben die Tiefsee bislang zu Gesicht bekommen.

"Bisher ist das Ökosystem der Tiefsee weniger erforscht als die Oberfläche des Mondes."

Expeditions-Leiterin Saskia Brix, Institut Senckenberg am Meer

Bizarre Lebewesen in der Tiefsee

Noch Mitte des 19. Jahrhunderts glaubten Wissenschaftler, dass in den Tiefen unter Wasser kein Leben möglich sei. Sie wurden eines Besseren belehrt, als 1858 ein gerissenes Tiefseekabel geborgen werden musste. Es war von verschiedenen Tierarten - Krebse, Schwämme und Seelilien - besiedelt. Seither entdecken Meeresforscher immer wieder bizarre Lebewesen in den Tiefen der Meere - der Riesentintenfisch ist nur eines davon. Und dank Kameras können wir uns inzwischen auch über Wasser ein Bild von der Unterwasserwelt machen.

Tag der Ozeane

Am 8. Juni ist Welttag der Ozeane. Der Aktionstag wurde 2008 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Meeresforscher und Umweltschützer wollen mit ihm auf die Bedeutung der Weltmeere für die Nahrungsversorgung und das globale Überleben hinweisen. Sie warnen vor Klimawandel, Umweltverschmutzung und Überfischung.

Die Tricks der Tiefsee-Fische

Die Tiefsee-Fische haben sich optimal an ihren extremen Lebensraum angepasst: Den Druck in der Tiefe überstehen sie durch ein Molekül, das ihre Proteine stabilisiert und vor Verformung schützt: Trimethylaminoxid, kurz TMAO. Das fanden die Meeresbiologen Paul Yancey vom Whitman College in Walla Walla (Washington/USA) und Joseph Siebenaller von der Louisiana State University in Baton Rouge (USA) 2015 heraus. Je weiter unten ein Fisch lebt, desto mehr TMAO benötigt er. Bei zu viel TMAO werden die Proteine allerdings zu starr: Sie müssen flexibel sein, um arbeiten zu können, ansonsten wäre ein Fisch nicht mehr lebensfähig. Yancey und sein Kollege berechneten, dass die Grenze bei einer Wassertiefe von etwa 8.200 Metern erreicht wäre.

Lauter Unterwasser-Rekorde

Die wenigen Blicke in die Tiefsee bestätigen diese Annahme: Lebende Fische wurden noch nie unterhalb von 8.100 Metern gesichtet. Einen traurigen Tiefenrekord hält allerdings der Schlangenfisch Abyssobrotula galatheae. Ein totes Exemplar wurde in den 1970er-Jahren im Puerto-Rico-Graben im Atlantischen Ozean in 8.370 Metern Tiefe gefunden. Normalerweise lebt seine Spezies in etwa 8.000 Metern Tiefe. Würden diese Fische nach oben schwimmen, würden sie irgendwann platzen - denn ihr Organismus muss in der Tiefsee einen etwa 800mal größeren Druck aushalten als an der Meeresoberfläche.

Auch eine der am bedrohlichsten aussehenden Unterwasser-Spezies lebt in der Tiefsee. Der mit 15 Zentimetern Körperlänge relativ kleine Fangzahnfisch verfügt nicht nur über eine enorm große Klappe. Er besitzt - im Verhältnis zu seinem Körper - auch die längsten Zähne aller bekannten Meeresbewohner. Der auch Blattschupper genannte Fisch aus der Familie der Anoplogastridae lebt in 200 bis 5.000 Metern Tiefe und verschlingt auch gerne mal einen Beutefisch, der fast groß ist, wie er selbst.

Biolumineszenz - Leuchten in der Tiefe

Schätzungsweise 90 Prozent der Tiefsee-Organismen, Fische, aber auch Quallen oder kleine Manteltiere können im Dunklen leuchten. Mit Hilfe chemischer Reaktionen, der sogenannten Biolumineszenz, können sie zum Beispiel Partner anlocken - und Beute. Oder auch Feinde verschrecken. Das ist lebenswichtig, weil sie mit Stärke oder Schnelligkeit in der Kälte und Dunkelheit der Unterwasserwelt nicht trumpfen können. Eine noch unbekannte Waffe dagegen besitzen Schwämme: Sie wehren sich ohne bisher bekannte Verteidigungsmechanismen gegen Feinde und Fäulnis.

Meeresforschung am tiefsten Punkt der Erde

Volkszählung in der Unterwasserwelt

Was genau in der Tiefsee schwimmt, wollten 80 Meeresforscher in einem zehn Jahre dauernden internationalen Projekt wissen: Von 2000 bis 2010 zählten sie für den "Census of Marine Life" die Tiefsee-Tiere. Gefunden haben sie insgesamt 250.000 höhere Lebewesen - und rund 20.000 unbekannte Meeresbewohner.

Begehrte Rohstoffe aus der Tiefe

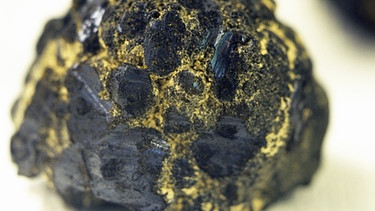

Tief im Meer tummeln sich aber nicht nur Tiere und andere Meeresbewohner - es liegen auch tonnenweise ungehobene Schätze auf dem Meeresboden. Forschende arbeiten daran, diese Rohstoffe aus der Tiefsee zu fördern. Einen Schatz bergen beispielsweise sogenannte Manganknollen. Wie Kartoffeln auf dem Acker liegen die grauen Klumpen, die meist zwischen drei und acht Zentimeter groß sind, in einer Wassertiefe zwischen 4.000 und 6.000 Metern. Sie enthalten die Metalle Mangan und Eisen, aber auch Nickel, Kupfer und Kobalt, die beispielsweise für die Herstellung von Solarzellen wichtig sind.

Bei der Förderung von Mineralien vom Boden der Tiefsee ist die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) mit von der Partie. Sie erforscht vorrangig Manganknollen, die als Rohstoffquelle heiß begehrt sind. Mitten im Pazifik, zwischen Mexiko und Hawaii hat Deutschland Lizenzen für zwei Manganknollengebiete erworben. Auf 75.000 Quadratkilometern dürfen die Forscher bis Mitte Juli 2021 die wertvollen Rohstoffe erkunden und für Untersuchungen abbauen.

Methan: Energiequelle der Tiefsee

In der Tiefsee wartet aber auch die Energiereserve von morgen: das Gas Methan. Im Sediment größerer Meerestiefen ist Methan in Form von Methanhydraten gespeichert – einer eisartigen Verbindung. Diese Substanz ist allerdings nur unter hohem Druck und bei niedrigen Temperaturen stabil. Methanhydrat aus der Tiefsee birgt mehr Energie als die gesamten Kohlevorkommen der Erde. Die Wirtschaft würde dieses Potenzial gerne nutzen.

Der vermeintliche Schatz birgt jedoch auch Gefahren für die Umwelt: Methan wirkt als Treibhausgas rund 25-mal stärker als Kohlendioxid. Zudem stabilisieren die gashaltigen Eiskristalle die Kontinentalränder wie ein Zement. Ein Abbau würde unterseeische Steilhänge ins Rutschen bringen.

Im Oktober 2016 vermeldeten Tiefsee-Forscher, sie hätten 500 Methan-Quellen vor der US-Westküste entdeckt. Das Team um Robert Ballard, der durch die Entdeckung des Titanic-Wracks bekannt wurde, hatte den Fund im Sommer vom Forschungsschiff Nautilus aus mithilfe zweier ferngesteuerter Unterwasser-Rover gemacht.

Bereits 2014 konnten Forscher anhand von Unterwasser-Rovern entlang der Kontinentalgrenzen der Ostküste 500 solcher Methan-Quellen sichten. 2019 schlossen Wissenschaftler von der University of Washington aus der Verteilung der Quellen, dass diese bei starken Erdbeben entstehen. Durch dabei verursachte Brüche könne das Methan dann entweichen.

Historische Erdbeben setzen Tiefsee-Methan frei

1945 hatte ein Beben vor Pakistan mit der Stärke 8,1 den Meeresboden wohl so destabilisiert, dass große Mengen des Treibhausgases Methan in den Ozean und die Atmosphäre entweichen konnten. Die starken Erdstöße beschädigten eine Sperrschicht aus Methanhydrat und durch die Risse und Spalten konnten seither rund 7,4 Millionen Kubikmeter Methangas aufsteigen. Das entspricht etwa der Ladung von zehn großen Gastankern.

2018 gelang es Forschern des Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie erstmalig, die Besiedelung eines Schlammvulkans in der Tiefsee, der zu 99 Prozent aus Methan besteht, zu beobachten. Sie stellten fest, dass sich sehr langsam ein reichhaltiges Leben rund um den in der norwegischen Nordsee liegenden Håkon Mosby Schlammvulkan in 1.250 Metern Wassertiefe entwickelte. Die kleinsten Lebewesen, die das Methan, das aus dem Vulkan strömt, fressen, sorgen dafür, dass das klimaschädliche Gas nicht in die Atmosphäre dringt.