Wahlmänner und unechte Mehrheiten The Winner takes all. Oder?

Bei der ersten Präsidentenwahl 1789 reisten die Wahlmänner zu Pferd. Heute gibt es (ziemlich störungsanfällige) digitale Wahlmaschinen - und immer noch Wahlmänner. Die Tradition ist erstaunlich unumstritten, obwohl sie den Wählerwillen verfälschen und sogar auf den Kopf stellen kann.

Das Wahlsystem der Führungsmacht der westlichen Welt stammt aus einer Zeit, in der es noch kein Internet gab, auch keine Autos, noch nicht mal Eisenbahn.

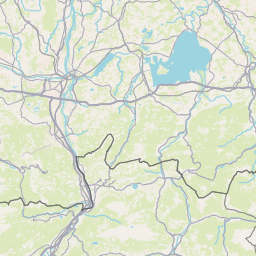

Als die 13 Gründungskolonien der USA sich am 17. September 1787 eine Verfassung gaben, reichte das Land zwar noch nicht coast to coast, sondern vom Atlantik gerade mal einige hundert Meilen in den Kontinent hinein. Dennoch war die Organisation demokratischer Wahlen auf einem nur provisorisch definierten Territorium mit wenig Vorgeschichte und Infrastruktur eine logistische Herausforderung. Inspiration fand man ausgerechnet im Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, dessen Kaiser seit Jahrhunderten von reisenden Kurfürsten gewählt wurden. Die Bürger der neuen Union sollten ihr Staatsoberhaupt nicht direkt bestimmen, sondern, getrennt nach Bundesstaaten, zunächst eine Zahl honoriger Wahlmänner wählen, die sich dann auf den Weg machten sollten, um den Präsident und seinen Vize zu küren. Der Gewinner: George Washington, einstimmig gewählt von allen 69 "Electorates".

Von der Wahl bis zur Amtsübernahme

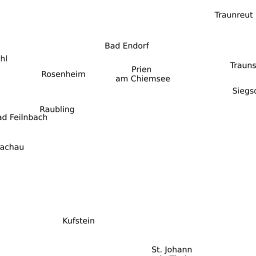

1804 noch einmal überarbeitet, gilt dieses Prozedere bis heute. Die Bürger der 50 Bundesstaaten wählen die 538 Wahlmänner und -frauen des sogenannten Electoral College. Ihre Zahl pro Bundesstaat richtet sich dabei nach der Einwohnerzahl - jedenfalls ungefähr: Während etwa in in Wyoming jeder Wahlmann 187.000 Einwohner repräsentiert, sind es in Georgia gut dreimal so viel. Die meisten Elektoren, nämlich 55, entsenden die 33 Millionen Kalifornier, bei kleinen oder dünn besiedelte Staaten wie Alaska, Vermont oder eben Wyoming sind es drei.

Jetzt wird es wieder traditionell: 41 Tage nach der Wahl, also am 18. Dezember, treffen sich die Elektoren jedes Bundesstaats im Kapitol ihrer Landeshauptstadt, um in einem feierlichen Akt ihre Stimmzettel übergeben, die versiegelt nach Washington DC geschickt und dort am 3. Januar ausgezählt werden. Am 20. Januar tritt der neue Präsident sein Amt an.

Wer gewonnen hat, wissen wir freilich schon früher, meist schon in der Wahlnacht: Die absolute Mehrheit von 270 Stimmen reicht zum Sieg.

Das Gore-Trauma: Einer gewinnt, der andere regiert

Auch der letzte Akt der mehr als einjährigen Wahlschlacht dauert also nochmal zehn Wochen. In Zeiten, in denen in 43 Bundesstaaten elektronische Wahlmaschinen eingesetzt werden und die Weltlage sich stündlich ändern kann, mutet solche Wahlfolklore je nach Betrachtungsweise rührend nostalgisch oder reichlich nervenaufreibend an. Entschieden problematisch aber ist vor allem ein Detail des Wahlmännerwesens - das "The winner takes it all"-Prinzip, das in 48 von 50 Staaten gilt.

Auch wenn die Entscheidung für den Sieger in einem Bundesstaat nur hauchdünn ausfällt, sackt dieser sämtliche Wahlmännerstimmen ein - was bei der Wahl 2000 dazu führte, dass der Kandidat Al Gore zwar 0,5 Prozent mehr Wählerstimmen auf sich vereinen konnte, die Mehrzahl der Elektoren aber seinen Kontrahenten George W. Bush zum Sieger machten. Eine Entscheidung, die Weltgeschichte schrieb.

Die Schlacht um die Wechselwähler

Klar, dass die mögliche Wiederholung des Milleniums-Debakels die Parteien nervös macht und ihre Wahlstrategien mitbestimmt. Noch entscheidender ist allerdings die seit Jahren bestehende und noch zunehmende Spaltung der USA in zwei unversöhnliche Lager. Vor der Wahl 2016 bezifferten Wahlforscher die Wahrscheinlichkeit eines Clinton-Siegs für den Staat Oklahoma auf unter ein Prozent; fast so unwahrscheinlich ein Sieg Trumps in New York. Das Magazin Politico hat errechnet, dass sich die Wähler in 33 Staaten bei den letzten sechs Präsidentschaftswahlen kontinuierlich für eine Partei entschieden haben.

Zusammen mit dem "The winner takes it all"-Prinzip hat diese Spaltung den Effekt, dass faktisch nur 17 Staaten wahlentscheidend sind. Das kleine New Hampshire bekommt daher mehr Aufmerksamkeit als das große Kalifornien - obwohl letzteres 55, New Hampshire nur vier Wahlmänner schickt. Der "Vote Power Index" des Wahlforschungsprojekts FiveTwentyEight beziffert das Gewicht der einzelnen Wählerstimme in New Hampshire mit dem höchsten errechneten Faktor von 4,3. In Kalifornien und New York liegt er unter 0,1.

Konzentrierte sich der Wahlkampf bis in die 1960er-Jahre auf die großen Staaten, geht es jetzt um die Swing States - neuerdings auch Battleground States genannt. In ihnen tobt eine bisweilen groteske Material- und Schlammschlacht; der größte Teil des Landes dagegen wird von den Wahlkämpfern allenfalls pro forma oder zum Spendensammeln beehrt.