Blitz, Donner, Hagel Wetter-Ausstellung im Bauerngerätemuseum Hundszell

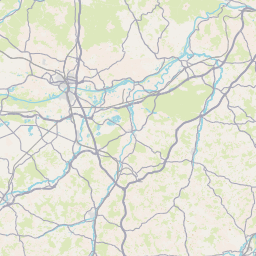

200 Jahre nach 1816, dem legendären "Jahr ohne Sommer" und dem damit verbundenen Hungerjahr zeigt das Bauerngerätemuseum in Hundszell/Ingolstadt die Schau "gutes Wetter – schlechtes Wetter". Die Ausstellung fragt, wie die bäuerliche Gesellschaft früher mit den Chancen und Risiken von Klima und Wetter zurecht kam.

Dürre, Hagel, Blitzschlag, Starkregen: Unwetter machen Angst, bedrohen die Existenz der Menschen, besonders der Bauern. In früheren Jahrhunderten noch mehr als heute. Im Bauerngerätemuseum in Ingolstädter Stadtteil Hundszell werden diese alten Ängste sichtbar - oder besser - die oft hilflosen Bemühungen, Unwetter abzuwenden.

Die Schau zeigt schwarze Wetterkerzen, die bei Gewitter entzündet wurden, damit der Blitz nicht ins Haus schlägt. Dazu Dachziegel, deren eingebrannte Kreuze und Halbsonnen dem gleichen Zweck dienten. Geballte Hilfe von oben sollten tellerartige Gebilde bringen. Wetter-Segen nennt sie Museumsleiter Max Böhm.

"Das sind diese scheibenartigen Komposit-Amulette, weil es ist eine Zusammensetzung von unglaublich vielen einzelnen Elemeneten, die alle eine gewissen Bannwirkung besitzen sollten, kreuzförmig angerdnet. Der richtige Wettersegen ist sehr systematisch angeordnet, wie man es hier idealtypisch sieht. Im Zentrum ist in der Regel das Agnus Dei und dann eben verschiedene Reliquien, Edel- und Halbedelsteine, verschiedene Kreuze, kleine Zettelchen mit Gebeten."

Museumsleiter Max Böhm

Zwischen Glaube und Aberglaube

Aber auch Kräuter wie die Weinraute oder Palmkätzchen finden sich in den Wettersegen. Religion und Aberglaube verschwimmen im bayerischen Wetterkult. Nichts wollte man auslassen in der Angst vor dem Unwetter.

Wie gewaltig und katastrophal die Natur zuschlagen kann, erlebten die Menschen exakt vor 200 Jahren, als 1816 -am anderen Ende der Welt - in Indonesien der Vulkan Tambaro ausbrach. Das Wetter geriet weltweit aus den Fugen. In Teilen Amerikas und Europa fiel der Sommer aus und damit auch die Ernte. So auch in Bayern. Die Getreidepreise vervielfachten sich.

"Und so kam es, dass der Brot-Preis obrigkeitlich fixiert war, aber die Bäcker mussten das teure Mehl zahlen und haben entsprechend die Brote immer kleiner gebacken. Am Schluss waren die so klein wie kleine Semmeln. Zur Erinnerung an diese schlimme Zeit wurden dann im Jahr 1817 solche kleinen Brote gebacken und aufbewahrt und beschriftet mit den Höchstpreisen der Getreidepreise."

Museumsleiter Max Böhm

Loblied auf die Kartoffel

Kleiner als eine Kinderfaust liegen die sogenannten Hunger-Brote neben einer Speisekarte von Graf Rumford. Der hatte im Dienste von König Max Joseph im Elendsjahr Armenspeisungen eingerichtet.

Denn die Ausstellung zeigt eben auch, wie die Menschen aus den Katastrophen und Unwettern lernten: Nach dem Elendsjahr schätzen die Bayern die bis dahin recht unbekannte Kartoffel. Die Bauern pflanzten sie vermehrt an, und die Bürger steckten sie in ihre Töpfe. Selbst das schlechte Wetter hat eben seine guten Seiten, meint Museumsleiter Max Böhm.

"Velleicht sollte man nicht so oft granteln über das Wetter, sondern sehr zufrieden sein mit unserer gemäßigten Klimazone und der Vielfalt unseres Wetters."

Max Böhm