Feuchtgebiete und Flutabwehr

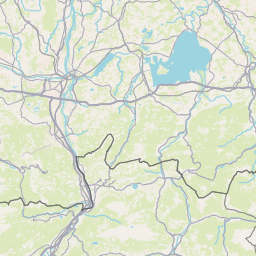

1999, 2002, 2005, 2007, 2013, 2016 - Flutkatastrophen häufen sich auffällig. Wie versucht sich Bayern zu schützen? Einerseits mit traditioneller Technik wie mehr Dämme und Polder, andererseits rückt Renaturierung zunehmend in den Fokus. Ein Überblick zum Hochwasserschutz in Bayern.

Eschenlohe, Allgäu, Donau - die Bilder der katastrophalen Überschwemmungen der Jahre 1999, 2002 und 2005 sind bis heute nicht vergessen. Aus 2013 wird vor allem Fischerdorf in trauriger Erinnerung bleiben, aus 2016 Simbach am Inn. Jedes Mal waren es "Jahrhundert-Hochwasser", die es so rasch hintereinander eigentlich gar nicht hätte geben dürfen. Aber Wahrscheinlichkeitsrechnungen kümmern das Wetter einen feuchten Kehricht. So überraschten 2007 sintflutartige Regengüsse auch fränkische Gemeinden und nun 2016 Regionen in Niederbayern, die eigentlich nie derart hochwassergefährdet waren.

Die Fluten werden wiederkehren, und zwar immer öfter - meinen Forscher. Der Klimawandel sei schuld, er mache auch die Winter wärmer. Die Folgen: mehr und heftigere Niederschläge, weniger Gletscher als Wasserspeicher, mehr Schmelzwasser für die Täler. Alpennahe Regionen wie Bayern wären als erste davon betroffen.

Viel Geld fließt in Hochwasserschutz

1999, 2002, 2005, 2007, 2013 und nun auch 2016 - Hochwasser-Jahre, die für Schäden in mehrstelliger Millionenhöhe stehen, sogar für Tote. Die Flutkatastrophen konnte man auf Dauer nicht mehr als Betriebsunfälle abhaken. 1999 bekam die bayerische Staatsregierung für ihr Krisenmanagement nicht die beste Presse. Die Politik war nun gefordert - und sie reagierte: Das Umweltministerium legte 2001 das "Hochwasserschutzprogramm 2020" auf. 2,3 Milliarden Euro wurden dafür locker gemacht. Im Dezember 2013 stockte die Regierung auf: 3,4 Milliarden Euro für das "Aktionsprogramm 2020plus".

Zahlreiche Städte und Gemeinden haben inzwischen viel Geld in technischen Hochwasserschutz wie Dämme, Deiche oder Rückhaltebecken investiert. Der Freistaat fördert aber auch zunehmend ökologischen Schutz. "Sünden" der Vergangenheit wie Fluss-Begradigungen sollen korrigiert werden. Deichrückverlegungen, Renaturierungen und Auenprogramme stehen nun etwas häufiger auf der Agenda - Standards, die Naturschützer lange Zeit vergeblich einforderten.

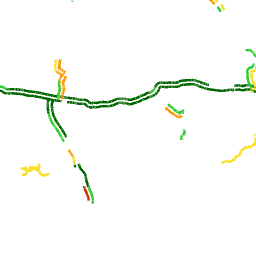

Die vier Hochwasser-Meldestufen

Dossier-Unterseiten: