Schauergeschichten Von der Angst, lebendig begraben zu werden

Lebendig begraben zu werden ist eine uralte Angst des Menschen. Echte Fälle werden kaum je nachgewiesen, doch immer wieder erscheinen Geschichten über Scheintote. Eine gruselige und grotesk-komische Reise durch die literarische Welt des Scheintods.

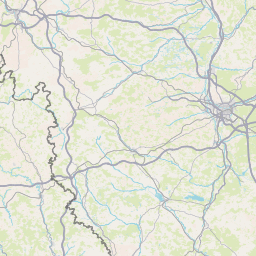

Der Gedanke in der Enge des eigenen Grabes wieder zu erwachen, nur um einen angsterfüllten Erstickungstod sterben zu müssen, hat die Menschen wohl schon immer beunruhigt. Berichte über den Scheintod finden sich bereits in der Antike, etwa bei Plutarch und Demokrit. Und gerne hat man sich vom Scheintod auch als Schauer- und Spukgeschichte erzählt, die zum wohligen Gruseln einlädt. Aufgeschrieben und gesammelt in Märchen- und Sagenbüchern. Auch im Nürnberger Sagenbuch gibt es natürlich Scheintodgeschichten.

Die verfluchte Jungfer zu Nürnberg

Die Pegnitz bildet mit dem Mühlwasser die Insel Wöhrd in Nürnberg. Eine Gasse dort heißt "Die verfluchte Jungfer". Es lebte da eine Frau mit ihrer Tochter, welche aber ihre Mutter schlecht behandelte. Einst stieß die tief gekränkte Mutter den Fluch aus: "Dir wird die Hand aus dem Grab wachsen!" Die Tochter starb noch vor der Mutter. Eines Tags liefen die Kinder nach Hause und sagten: "Aus einem Grabe auf dem Kirchhof ragen zwei Hände." Die Leute eilten dahin und fanden eine Leiche, welche die beiden Hände aus dem Grabe streckte.

Die Angst vorm Scheintod - eine Nebenwirkung des wissenschaftlichen Fortschritts

Besonders ausgeprägt war die Angst vorm Scheintod die längste Zeit allerdings nicht. Das änderte sich im Zeitalter der Aufklärung, angetrieben durch die Wissenschaft. Denn ab Mitte des 18. Jahrhunderts diskutierten immer mehr Mediziner über die Frage, wann ein Mensch eindeutig tot sei. Bis dahin galten Leichenblässe, ein fehlender Puls und ein nicht mehr erkennbarer Atem als verlässliche Todeszeichen. Wenn der Pfarrer es gründlich nahm, hielt er einen Spiegel vor den Mund des Toten, um zu sehen, ob er noch durch Atem beschlug. Von nun an wurde der Tod nicht mehr als der Zeitpunkt definiert, an dem die Seele den Körper verlässt, sondern als stufenweiser Prozess.

300 Scheintodgeschichten – ein Bestseller des 18. Jahrhunderts

Die Zweifel der Ärzte an der Eindeutigkeit des Todes schürten die Ängste der Bevölkerung vor dem Lebendigbegrabenwerden enorm. Denn Mediziner sammelten Geschichten von Scheintodfällen und veröffentlichten sie auch in Volkskalendern oder moralischen Wochenschriften, um über die Gefahren des vorzeitigen Beerdigens aufzuklären. Allen voran der französische Arzt Jacques Jean Bruhier, der 1742 ein Buch mit 300 Scheintodgeschichten herausgab, und damit einen europäischen Bestseller schuf. Aus den anonymen Sagen wurden echte Fälle gemacht mit Namen, Zeit und Ort.

Der Trompeter im Sarg

Ein Trompeter namens Mendevil, den man an einem bösartigen Fleckenfieber gestorben zu seyn glaubte, ward im Jahre 1716 auf dem Gottesacker zu Dublin begraben. Einige Kinder, die in der Nähe der Todtengruft spielten, erschraken über das Geräusch, daß sie unter der Erde hörten, und giengen hin, dem Todtengräber Nachricht davon zu geben, der denn von der Wahrheit ihrer Erzählung, so bald er es selbst mit angehöret hatte, völlig überzeuget ward. Man holte Leute, zog den Sarg heraus, öffnete ihn und fand den Kranken auf dem Bauche liegen, dessen Schultern durch die Spitzen vieler Nägel ganz zerrissen waren, und der in seinem Blute schwamm. Er holte noch Athem, und hatte in seinem Gesichte sehr deutliche Merkmale wechselweis krampfhafter Bewegungen. Er starb aber eine Viertelstunde nachher, woran das viele Blut, das er vergossen hatte, mehr Schuld war, als eine Erstickung.

Der Medizinhistoriker und Leiter der Erlanger Universitätssammlungen, Udo Andraschke, der sich in seiner Anthologie "scheintot" intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, bezeichnet dieses Buch Jacques Jean Bruhiers als gattungsbildenden Meilenstein.

"Das Zentrale bei Bruhier ist, dass er diese Geschichten, die teilweise aus Volkssagen herrührten, teilweise aus antiken Fabeln, aus Schauergeschichten, aus Gespenstergeschichten, umgedeutet hat in medizinische Fallgeschichten, in Scheintodgeschichten. Und er hat einfach sehr gut erkannt, dass man mit einer guten Geschichte schon auch Lobbyarbeit machen kann. Er wollte tatsächlich das Volk erreichen, durchaus in einer aufgeklärten und wohlwollenden Absicht. Nämlich endlich zu vermeiden, dass so viele Menschen lebendig vergraben werden, versehentlich. Davon ist er ganz fest ausgegangen, dass das der Fall ist. Und dagegen hat er angeschrieben, angesammelt und ein sehr dickes Buch verfasst hat, das etliche Übersetzungen erfahren hat, auch ins Deutsche, und eine unglaublich breite Rezeption erfahren hat."

Udo Andraschke, Medizinhistoriker und Leiter der Erlanger Universitätssammlungen

In Deutschland war es, allen voran, der Weimarer Hofmedicus und Goethes Hausarzt, Christoph Wilhelm Hufeland, der sich intensiv für die Aufklärung über den Scheintod einsetzte. Schon in seiner Dissertation hatte sich Hufeland mit dem Scheintod beschäftigt und versucht, ertränkte und erstickte Tiere zu reanimieren, wenn auch mit mäßigem Erfolg. 1808 erschien sein Buch über den Scheintod mit medizinischen Abhandlungen über Krankheiten, die dazu führen und Mittel zur Wiederbelebung. Was diese Schrift aber zu einem Longseller des 19. Jahrhunderts machte, waren die rund hundert Fallgeschichten, die er in Zeitungen oder medizinischen Schriften fand. Hufeland schrieb keine nüchterne Wissenschaftsprosa, sondern erzählte plastisch und drastisch.

Der noch lebende geschickte Arzneygelehrte P. ward in seiner Jugend zu Ingolstadt, wo er diese Wissenschaft studirte, gefährlich krank, und es erfolgte bey ihm jener Uebergang in starre Sinnlosigkeit, die man für Tod zu halten pflegt. Er ward also ganz als ein Todter behandelt, entkleidet, gewaschen, auf das Brett gelegt u.s.w. Dieß muß sich nun freylich jeder Todtscheinende gefallen lassen; aber das Schrecklichste bei diesem allen war, dass er alles selbst mit ansah. Er sah, hörte, fühlte; nur war es ihm unmöglich, die geringste Bewegung hervorzubringen. Sein Körper war starr und todtenähnlich, sein Geist lebte. Er hörte die Klagen seiner Freunde und Verwandten, war sich seines Zustandes bewußt, sah die Anstalten zu seiner Beerdigung, und wie der Tischler das Maß zum Sarge an ihm nahm. – Eine schreckliche Lage!

In der Nacht vor seinem Begräbnistage, als er einsam auf dem Todtenbette lag, kam ihm langsam die Bewegungskraft wieder. Aber seine Hände waren ihm mit Wachse und einem Rosenkranze so fest verknäuelt, daß er sie nicht brauchen konnte. Er sträubte und bäumte sich, soviel es seine geringen wiederkehrenden Kräfte zuließen, und durch diese Bewegungen warf er mit dem über ihn gedeckten Tuche die neben ihm stehende Lampe um. Dieß Getöse machte diejenigen, welche in dem unter ihm befindlichen Zimmer wachten, aufmerksam. Sie kamen, erschracken, flohen, kehrten wieder zurück, und nahmen ihn endlich, auf sein wehmühtiges und wiederholtes Betheuern, unter die Lebenden auf.

Die ersten Leichenhäuser

Es gibt eben auch Überlebensgeschichten in der Scheintodliteratur. Und Hufeland, der spätere Mitbegründer der Charité in Berlin, wollte mehr solcher Happyends. Deshalb sprach er sich gegen die üblichen schnellen Bestattungen aus und sorgte mit dafür, dass eine gesetzliche Frist von 48 Stunden bis zur Beisetzung eingeführt wurde. Bis dahin sollten die mutmaßlich Toten in einem eigens dafür eingerichteten Zimmer aufbewahrt werden, am besten bis das sicherste aller Todeszeichen, die Fäulnis, einsetzte.

"Hufeland war einer der ersten, der sich sehr stark für den Bau von Leichenhäusern eingesetzt hat. Vor allem in seiner Weimarer Zeit. 1790 ruft er dazu auf, eines zu bauen in Weimar nach seinen Plänen und nach sehr genauen Vorstellungen. 1792 wird es eröffnet. In München das erste Leichenhaus, viel kleiner als das in Weimar, war tatsächlich noch vorher. Aber es ist genau die Zeit, und ganz stark durch Hufeland beeinflusst, dass diese Leichenhäuser gebaut werden, zumindest in den größeren Städten. Da war er schon der Vorreiter. Und was die Baulichkeit und die einzelnen funktionalen Räumlichkeiten angeht, da ist er sicherlich das große Vorbild, nach dem viele andere solche Leichenhäuser bauen und zumindest planen."

Udo Andraschke, Medizinhistoriker und Leiter der Erlanger Universitätssammlungen

Das Münchner Leichenhaus – eine Sehenswürdigkeit, die im Baedeker stand

Wie diese Leichen in so einem Gebäude früher aufbewahrt und bewacht wurden, ehe ein Arzt endgültig ihren Tod feststellte, beschrieb der amerikanische Autor und Reiseschriftsteller Mark Twain. Auf seiner Reise durch Deutschland wohnte er 1882 mehrere Wochen in München und besuchte dort auch das Leichenhaus. Damals eine touristische Sehenswürdigkeit, die Eintritt kostete und sogar im Baedeker Reiseführer für Deutschland angepriesen wurde.

Ein gruseliger Ort, dieser weite Raum. In drei langen Reihen auf leicht schräggestellten Brettern auf dem Rücken ausgestreckt waren dort sechsunddreißig Leichen von Erwachsenen zu sehen – alle mit wachsbleichem, starrem Gesicht und alle in weiße Leichentücher gehüllt. An den Seitenwänden des Raums befanden sich Erkern gleichende tiefe Alkoven, und in jedem lagen mehrere marmorgesichtige kleine Kinder, ganz unter Hügeln von frischen Blumen versteckt und begraben, bis auf die Gesichter und die übereinandergelegten Hände. Jede dieser fünfzig reglosen Gestalten, die großen wie die kleinen, trug an einem Finger einen Ring, von dem ein Draht zur Decke und von dort zu einer Glocke in einem Wachzimmer nebenan führte, wo Tag und Nacht ein Wächter sitzt, stets bereit, aufzuspringen und jedem aus der bleichen Gesellschaft zu Hilfe zu eilen, der, vom Tode erwacht, etwa eine Bewegung macht, denn auch diese leiseste Bewegung läßt den Draht zucken und jene unheimliche Glocke läuten. Ich stellte mir vor, wie ich dort als Schildwache des Todes in der nur schleppend vergehenden Wache während einer von Klagen des Windes erfüllten Nacht allein vor mich hin döse, und der unvermittelte Lärm jenes schrecklichen Rufs meinen ganzen Körper plötzlich in bebendes Gelee verwandelt.

Särge mit Glocke, Sprachrohr und Notausstieg

Ein Sicherheitssarg mit einer Sicherheitsröhre nach einem Entwurf von Johann Gottfried Taberger, 1829.

Die vielen kursierenden Scheintodgeschichten sorgten im 19. Jahrhunderten für eine regelrechte Massenhysterie in der Bevölkerung. Doch einfallsreiche Erfinder versprachen Hilfe, um noch selbst aus dem Sarg herauszukommen. Sie erfanden Sicherheitsröhren, durch die Särge in der Erde belüftet werden konnten, und Glockenvorrichtungen, mit denen der erwachte Scheintote Alarm schlagen konnte. Es gab Sprachrohre, mit denen der Bestattete um Hilfe schreien konnte. Und ein 1868 patentierter Sicherheitssarg erlaubte es dem Scheintoten sogar über einen Schacht per Leiter wieder ans Tageslicht zu klettern.

Edgar Allen Poe – Autor mit der höchsten Scheintoddichte pro Seite

Befeuert wurden die Ängste nicht nur von den Fallgeschichten der Mediziner, sondern auch von den Erzählungen und Gedichten der Literaten. Denn natürlich griffen sie diesen Stoff auf. Allen voran Edgar Allen Poe, der sich des Themas so häufig annahm, dass er der Autor mit der höchsten Scheintoddichte pro Seite sein dürfte, meint Udo Andraschke.

"Interessant ist, wie nahe sich Medizin und Literatur kommen in dieser Zeit. Wie nahe sich auch medizinische und literarische Schreibweisen kommen und sich komplett durchdringen. Also die Mediziner leihen sich die literarischen Mittel und die Literaten leihen sich die medizinischen Fallgeschichten aus. Und am Ende weiß eigentlich niemand mehr, was ist hier Fiktion und was ist Wahrheit? Und was ist hier medizinische Gegebenheit und was ist eigentlich nur noch Erfindung oder Narration?"

Udo Andraschke, Medizinhistoriker und Leiter der Erlanger Universitätssammlungen

Erste Hilfe – eine Folge der Scheintod-Hysterie

Bei den Gebrüdern Grimm etwa kümmern sich die sieben Zwerge lehrbuchhaft um das vergiftete Schneewittchen.

Die Furcht vor dem Scheintod bewirkte vieles, das auch noch heute gültig und vernünftig ist. Sie führte nicht nur zum Bau von Leichenhäusern, gesetzlich geregelten Bestattungsfristen und den amtlichen Totenscheinen durch Ärzte. Sie markiert auch den Beginn der Notfallmedizin. Die damals empfohlenen Maßnahmen zur Wiederbelebung von Verunglückten, Ertrunkenen, Erstickten oder Erfrorenen waren allerdings ziemlich drakonisch. Da wurde nicht nur die Kleidung gelockert, der Körper mit Branntwein abgerieben oder Salmiakgeist unter die Nase gehalten, sondern es wurden auch Aderlässe durchgeführt, Brechmittel verabreicht oder Einläufe gemacht. Manches war mehr dazu geeignet den Scheintoten endgültig ums Leben zu bringen anstatt ihn zu retten. Auch die Literaten sorgten für Aufklärung in Sachen Erster Hilfe. Bei den Gebrüdern Grimm etwa kümmern sich die sieben Zwerge lehrbuchhaft um das vergiftete Schneewittchen. Eine sonderbare Maßnahme empfahl dagegen der Arzt und Dichter Justinus Kerner.

Todesprobe

Wohl ihr Aug’ erloschen steht,

Wohl die Pulse nicht mehr schlagen,

Und mit Klagen

Jedes von der Toten geht.

Doch sie kann noch lebend sein;

Todeskälte, Blick der Leichen,

Schlechte Zeichen!

Bringet schnell ihr Kind herein!

Legt ihr das ans kalte Herz!

Rührt auch dann ihr Herz sich nimmer,

Dann auf immer

Ist sie tot, – und aus ihr Schmerz.

Todsicher – der Stich ins Herz

Zwar ist auch Shakespeares berühmtes Liebesdrama "Romeo und Julia" aus dem 16. Jahrhundert schon eine Scheintodgeschichte, doch im 19. Jahrhundert entzündete das Lebendigbegrabenwerden die Phantasie der Literaten besonders. Goethe nahm das Motiv in mehreren Gedichten und in seinem Roman "Wahlverwandtschaften" auf und Schiller benutzte es in seinem Drama "Die Räuber". Heinrich von Kleist traktierte den scheintoten Grafen von Stahl im "Käthchen von Heilbronn" mit Nadelstichen und dem Ausreißen ganzer Haarbüschel und Gottfried Keller schrieb gar einen ganzen Gedichtzyklus mit dem Titel "Gedanken eines Lebendig-Begrabenen". Auch Heinrich Heine, Achim von Arnim, Karl May oder Wilhelm Busch ließen sich anfügen. Und es war nicht immer nur die Wahl eines vielversprechenden dramatischen Stoffes, viele Autoren hatten selbst Angst davor lebendig begraben zu werden. Bei Hans Christian Andersen ging das sogar so weit, dass er stets einen Zettel auf den Nachtkasten legte mit der Aufschrift: "Ich bin nur scheintot".

"Zahlreiche Literaten, gerade des frühen 20. Jahrhunderts, hatten diese Angst. Brecht hatte diese Angst ganz ausgeprägt. Schnitzler hatte sie, Nestroy hatte sie, also die Liste ist lang. Bei Rilke ist das auch ein ganz wesentliches Angstmotiv, der auch entsprechend begegnet wurde. Eben mit testamentarischen Vorgaben wie bei Schnitzler, der mit einem Wort und mit Ausrufezeichen den Herzstich in sein Testament aufgenommen hat, den er sich ganz unbedingt gewünscht hat."

Udo Andraschke, Medizinhistoriker und Leiter der Erlanger Universitätssammlungen

Natürlich gab es bei manchen Autoren auch die ironische oder humoristische Beschäftigung mit dem Scheintod. Der Franke Friedrich Rückert etwa nutzte das Motiv des vorgetäuschten Todes in seinem Lustspiel "Der Scheintod" für wilde Verwicklungen. Und in der Satire "Meine lebendige Begrabung" seines Landsmannes Jean Paul muss ein gelähmter Scheintoter bei vollem Bewusstsein allerlei Unbill über sich ergehen lassen und seiner Gattin auch noch bei einem Stelldichein mit ihrem Liebhaber zusehen. Selbst 1978 noch hat der Liedermacher Ludwig Hirsch als nekrophiler Wiener ein groteskes Chanson aus der Sicht eines Lebendig Begrabenen geschrieben.

"I lieg am Ruckn" von Ludwig Hirsch

I lieg am Ruckn und stier mit zugmachte Augen in die Finsternis.

Es is so eng und so feucht um mi herum. I denk an dich.

I kann's noch gar net kapieren: Du liegst heut Nacht net neben mir -

und I frier -

Wie lacht der Wind, wie weint der Regen, i möchert's so gerne hör’n!

Du kannst dir's net vorstellen des beinharte Schweigen da, vier Meter unter der Erde.

Die Schuh auf Hochglanz poliert, ein'n Scheitel haben s' mir frisiert.

I frag mi wofür?

Aber vielleicht stehst grad da oben mit ein paar Tränen,

und vielleicht sickert eine, a kleine zu mir durch?

A ganz a heiße, bitte, bitte, lass eine fallen,

weil mir is so kalt, mir is so kalt.

Scheintote? Kaum belegte Fälle

Tja, mit einem Zettel wie dem von Hans Christian Andersen auf dem Nachttisch wäre das nicht passiert. Dass die Angst vor dem Scheintod im 20. Jahrhundert deutlich abnahm und auch die literarische Beschäftigung mit dem Thema, lag schlicht und einfach daran, dass es bis heute kaum belegte Fälle von Scheintoten gibt, sagt der Experte Udo Andraschke. Auch in den Leichenhäusern von Weimar und München wurde niemals ein Scheintoter gesichtet.

"Man hat all diese Vorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen entfernt, weil einfach nie jemand aufgewacht ist. Insofern kam man dann schon auf die Idee, dass hinter all dieser Angst vor dem Scheintod oder vor der medizinischen Diagnose Scheintod, dass die womöglich doch nicht so treffsicher ist. Und deswegen konnte man das auch wieder abbauen. Es hat einfach nie geklingelt. Und das war der schlichte Grund, warum man gesagt hat: Gut, das war womöglich den Versuch wert, aber jetzt ist er hiermit auch beendet."

Udo Andraschke, Medizinhistoriker und Leiter der Erlanger Universitätssammlungen

Kühlkammern in Leichenhäusern lassen sich bis heute von innen öffnen

Heute beschäftigen uns ganz andere kollektive Ängste. Trotzdem: Als letztes Zugeständnis an die Angst vor dem Scheintod lassen sich die Kühlkammern in Leichenhäusern auch heute von innen öffnen. Und vereinzelt kommt es wohl vor, dass Menschen testamentarisch verfügen mit einem Handy im Sarg beigesetzt zu werden. So ganz sind die Scheintodgeschichten noch nicht tot zu kriegen. Die jüngste erzählte 2020 der Bamberger Autor Paul Maar in dem autobiographischen Roman über seine Kindheit "Wie alles kam."

In der Bibel meiner Mutter stand der Name ihrer Mutter, "Elisabeth Liebler", und darunter in einer anderen, unbeholfenen Schrift: "Meiner Lebensretterin in ewiger Dankbarkeit". Daneben klebte ein Ausriss aus einer Münchner Zeitung mit der Überschrift "Rettung eines Scheintoten."

Von Elisabeth, erzählte man sich im Dorf merkwürdige Geschichten. Sie sei mit dem siebten Sinn geboren. Da sie in München als Hausmädchen arbeitete, kam sie nur gelegentlich nach Obertheres zurück. Sie war eine Waise und hatte einen Vormund, der sie schlecht behandelte und das ihr zustehende Geld für sich verwendete. An einem Samstag hatte sie ihren freien Nachmittag und ging wie üblich in der Stadt spazieren. Sie kam an einer Kirche vorbei und hörte, – wie sie sich und anderen später mühsam zu erklären suchte – eine Stimme in ihrem Kopf, die um Hilfe rief.

Sie betrat die ihr unbekannte Kirche, wo gerade eine Trauerfeier stattfand. Der mit Blumen und Kränzen dekorierte Sarg stand vor dem Altar. Elisabeth stürmte durch den Mittelgang nach vorne und rief: "Der Mensch im Sarg ist nicht tot! Der im Sarg lebt!" Die trauernden Angehörigen versuchten, Elisabeth vom Sarg wegzudrängen und waren nahe daran, die Polizei zu holen, die diese Verrückte abhalten sollte, die Totenruhe des Verstorbenen zu stören. Der Priester machte den Vorschlag, dass man ja den Sarg noch mal öffnen könne, um ganz sicherzugehen, dass die merkwürdige Frau sich irrte. Wie sich herausstellte, war der Mann im Sarg scheintot gewesen, bewegte sich jetzt und blinzelte ins jäh hereinbrechende helle Licht. Er wurde ins Krankenhaus zurückgebracht.