Klick! Jakob Berr fotografiert Feuer im Slum von Karail

Feuer! Das sind Flammen und Rauch - oder Menschen, die ihre wenige Habe ins Wasser zerren. Jakob Berr fotografiert gern das weniger Offensichtliche und geht dafür an Orte ohne Sehenswürdigkeiten. Manchmal auch dahin, wo's brennt.

Jakob Berr ist Fotojournalist

Jakob Berrs Stimme klingt etwas blechern - er ist gerade wieder unterwegs und nur per Handy erreichbar. Gleich fotografiert er Barrack Obamas Halbschwester Auma. Der Münchner Fotograf - er selbst mag den Ausdruck "visueller Journalist" - hat in den USA studiert, Asien und Afrika bereist. Sein Credo: "Ich will mit meinen Bildern Geschichten erzählen und die Leute anregen, sich zu engagieren."

BR.de: Ihr Bericht endet ziemlich dramatisch. Wie sind Sie wieder runtergekommen von der Insel?

Jakob Berr: Das ging dann relativ schnell. Kurz nachdem das Foto entstand, kam ein Boot vom Festland. Zwei Tage danach sind wir nochmal rübergefahren, da war von Karail buchstäblich nur noch verbrannte Erde übrig. Neun Menschen sind bei dem Brand gestorben, darunter auch zwei Babys. Wir haben dann für eine Hilfsorganisation einen Artikel mit Bildern geschrieben und Spenden gesammelt.

BR.de: Die Geschichte vom Feuer ist ja zugleich eine vom Wasser.

Jakob Berr: Wasser ist in Bangladesch alles: Trinkwasser, Wasch- und Lösch- und Toilettenwasser. Was auf dem Foto grau erscheint, ist in Echt eine äußerst trübe grüne Brühe. Weil die Hütten von Karail aus einem Geflecht aus Stroh und Papier bestehen, haben die Menschen die Wände ihrer Behausungen ins Wasser geschleift, um Baumaterial für den Wiederaufbau zu retten. Sie wussten, dass da nichts stehen bleibt.

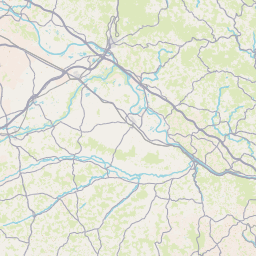

Interaktive Karte - es werden keine Daten von Google Maps geladen.

Karail, Dhaka, Bangladesch: Karail, Dhaka, Bangladesch

BR.de: Wie ist das Feuer denn ausgebrochen? Brennt es oft in den Slums?

Jakob Berr: Immer wieder. Oft ist es Brandstiftung - Grundstücksspekulanten oder "Slumlords", die mit dem Boden etwas anderes vorhaben. In diesem Fall war es wahrscheinlich ein Unglück, wie es passiert, wenn viele Menschen auf engstem Raum zusammenleben - ein Kochfeuer, das außer Kontrolle geraten ist.

BR.de: 2012 haben zwei verheerende Brände in Textilfabriken auch in Deutschland für Aufsehen gesorgt. Könnten die Arbeiter dort dieselben Menschen sein, die wir auf Ihrem Bild sehen?

Jakob Berr: Die Billigfabriken liegen zumeist am Stadtrand von Dhaka, hineingebaut in die Elendsviertel. Karail liegt im Zentrum, hier leben die Menschen von anderen Dingen. Viele sind Rikschafahrer, andere Müllsammler. Den Leuten hier ging es noch vergleichsweise gut: Zu den ersten Begegnungen, die wir hatten, gehörte eine Gruppe von Schulkindern. Aber auch hier müssen oft schon Fünfjährige schwer arbeiten.

BR.de: Wovon hängt es ab, ob ein Kind in die Fabrik muss oder in die Schule gehen kann?

Jakob Berr: Das ist leicht zu beantworten: Geld und Glück. Einige Familien, die mehr als die viel zu niedrig angesetzten Mindestlöhne verdienen, können es sich leisten, ihre Kinder nicht zum Arbeiten zu schicken. Die anderen haben nur die Chance, dass eine Hilfsorganisation für die Schulbildung aufkommt. Aber natürlich gibt es mehr Hilfsbedürftige als Helfer.

Mehr Arbeiten von Berr

BR.de: Wie sieht das bei Ihnen aus - kann man von Fotoreportagen leben?

Jakob Berr: Am Anfang bin ich meistens auf eigene Faust losgezogen und habe frei produziert. Inzwischen bin ich mehr im Auftrag unterwegs, vor allem für Tageszeitungen wie die "Süddeutsche". Und ich bin öfter daheim - Reporterdasein und Familienleben sind schwer vereinbar.

BR.de: Bei vielen berühmten Reportagebildern ist das Motivglück des Fotografen ein Ausschnitt aus dem Lebenselend des Porträtierten. Wie gehen Sie mit diesem Dilemma um?

Jakob Berr: Die Frage stelle ich mir selbst oft. Natürlich hat man, wenn man im Beruf anfängt, gewisse Ideen vom weltreisenden Journalisten mit Pulitzerpreis-Ambition im Kopf. Vor Ort im Krisengebiet gibt sich das schnell. Wichtig ist, dass man nicht in erster Linie um der eigenen Anerkennung willen, sondern für die Menschen fotografiert. Ich erlebe oft, dass Leute, deren Geschichte man erzählt, dankbar sind, dass sich jemand mit ihnen beschäftigt und sie ernst nimmt. Im Idealfall ist das eine Win-Win-Situation.