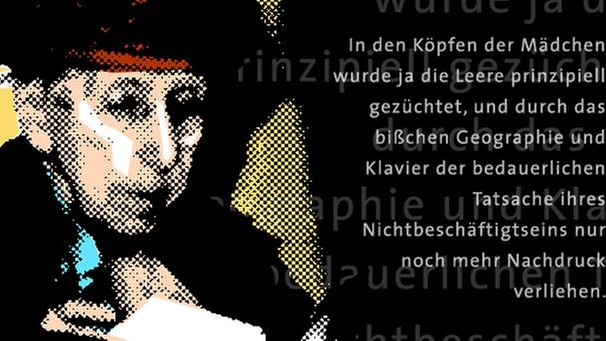

Annette Kolb Brückenschlagen zwischen den "Erbfeinden"

Der Lebensweg der Münchnerin Annette Kolb ist eng mit der schicksalhaften Entwicklung des deutsch-französischen Verhältnisses verbunden. Am 3. Februar 1870 - im Jahr des Krieges zwischen den "Erbfeinden" - geboren, versuchte sie als engagierte Autorin zwischen Deutschland und Frankreich zu vermitteln.

Zuhause fühlte sich Annette Kolb in Deutschland wie in Frankreich. In ihrem Werk beschrieb sie jedoch ihre innere Zerrissenheit - im einen Land schien sie sich stets nach dem anderen zu sehnen. Sie bezeichnete sich gern als eine "Tochter zweier Vaterländer".

Tochter aus gutem Haus

Annette Kolbs Mutter war eine französische Pianistin. Ihr Vater war königlich-bayrischer Gartenbauinspektor; er soll ein illegitimer Sohn eines Wittelsbacher gewesen sein. Die Quellen sind sich nicht einig, ob sein Vater der spätere König Maximilian II. oder Herzog Max Joseph in Bayern war - im ersten Fall wäre Annette Kolb eine "Halb-Nichte" Ludwigs des II., im zweiten Fall von Kaiserin Elisabeth von Österreich.

Annette Kolb war die dritte Tochter des Ehepaares, das insgesamt sechs Kinder hatte. Im literarischen Salon der Mutter wurde das Verhältnis der "Erbfeinde" heftig diskutiert. Annette leistete ihren Beitrag zur Verständigung mit Aufsätzen, die 1898 erstmals im Eigenduck herausbrachte; sie selbst nannte es "Privatdiplomatie". Feuilletonartikel, Übersetzungen und eine Novelle folgten.

Wege und Umwege

Ein Jahr vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs kam ihr erster Roman "Das Exemplar" heraus, für den sie im selben Jahr den Fontane-Preis erhielt. Exakt einen Tag vor Kriegsausbruch erschien der Essay-Band "Wege und Umwege", der Porträts bedeutender Franzosen und Aufsätze zur europäischen Situation enthielt.

Die Schriftstellerin verstand sich als "Friedensstifterin", beteiligte sich an der Gründung einer pazifistischen Zeitung. Bald verhängte das Bayerische Kriegsministerium eine Reisesperre gegen sie. Nur dank der Intervention des damaligen Außenministers Walther Rathenau konnte sie 1917 nach Bern ausreisen.

Exil im "verbarrikadierten Garten"

In der Schweiz fand sie schnell Zugang zu gleichgesinnten Kreisen und lernte unter anderen Hermann Hesse, Harry Graf Kessler, René Schickele und Carl Sternheim kennen. Die Schweiz war für sie "wie ein herrlicher, aber auch (...) nach allen Seiten hin verbarrikadierter Garten"; in ihrem Buch "Zarastro" (1921) erzählt sie von dieser Zeit. Im Februar 1919 nahm sie zusammen als Beobachterin am 1. Internationalen Arbeiter- und Sozialistenkongress in Bern teil und kehrte noch im selben Jahr nach Deutschland zurück.

"Lebensreise" im wörtlichen Sinn

Während der Weimarer Republik gehörte Annette Kolb zu den erfolgreichsten Autoren ihrer Zeit. Bis 1923 hatte sie keinen festen Wohnsitz und war viel in Deutschland, der Schweiz, in Frankreich und Italien auf Reisen. Endlich wurde sie in Badenweiler sesshaft, wo sie in der Nachbarschaft des elsässischen Schriftstellers René Schickele lebte, mit dem sie eine tiefe Freundschaft verband. 1924 erschien der Erzählungs- und Skizzenband "Wera Njedin", vier Jahre später ihr Roman "Daphne Herbst", der allein im ersten Jahr acht Auflagen erlebte, schließlich 1934 "Die Schaukel", ein Sittengemälde des Münchner Großbürgertum, das Percy Adlon ein halbes Jahrhundert später kongenial verfilmte.

"München gleicht einer gefeierten Frau, lächelnd ihrem Triumph hingegeben, sie war heiter, feiertäglich und international wie keine zweite."

Annette Kolb, Die Schaukel

In ihrem engagierten "Beschwerdebuch" wandte sie sich 1932 mit scharfen Polemiken gegen den immer radikaleren Nationalismus und Antisemitismus. So geriet sie auf die "schwarzen Listen" der Nationalsozialisten: 1933 musste Annette Kolb erneut emigrieren, reiste durch die Schweiz, England, Irland, Frankreich. 1936 erhielt sie die französische Staatsbürgerschaft: kein Ende ihrer langen Reise, nur eine Unterbrechung.

1937 kam ihr Buch "Mozart. Sein Leben" heraus, ein Jahr später die französische Übersetzung, zu der Jean Giraudoux ein Vorwort beisteuerte. 1939 nahm Annette Kolb am Internationalen PEN-Kongress in New York teil, kehrte jedoch wieder nach Europa zurück. Ein Fehler: Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen im Frühjahr 1940 verließ sie Paris in Richtung Vichy, flüchtete dann in die Schweiz, um 1941 via Madrid und Lissabon doch wieder in New York zu landen. In "Memento" (1960) beschrieb sie ihre abenteuerliche Flucht.

Die erste Dame Münchens

Im Oktober 1945 kehrte Annette Kolb, wieder über mehrere Stationen, nach Europa zurück. In Paris logierte das "Fräulein Kolb" - auf diese Anrede legte sie bis ins hohe Alter wert - bis 1961 im Hotel Cayré. Ihren letzten Wohnsitz nahm sie dann doch wieder in ihrer Geburtstadt, wo Erich Kästner sie respektvoll als "erste Dame Münchens" bezeichete.

Es wirkt wie eine Summe ihres Lebens, dass sie 1961 sowohl den Bayerischen Verdienstorden als auch den Orden der Französischen Ehrenlegion erhielt. Lebhaft, politisch und literarisch aktiv blieb sie bis zum Schluss, reiselustig auch: 97-jährig reiste sie 1967 noch nach Israel. Sie starb am 3. Dezember desselben Jahres.

"Ich habe das Fräulein Kolb noch kurz vor ihrem Tod porträtiert. Sie trug dabei wie immer ein Kapotthütchen. (...) Sie hat mir dann zwei, drei Mal geschrieben – und zwar immer auf abgerissenen Trauerkarten, die man ihr geschickt hatte. Sie hat nämlich sehr darauf aufgepasst, dass sie nicht so viel Papier verbraucht. Und Todesanzeigen gingen in ihrem Alter nun einmal viele bei ihr ein."

Wolfgang Johannes Müller-Härlin, Kulturjournalist, im BR-alpha forum.

Lebensdaten

*3.2.1870 München

+3.12.1967 München