Post-Covid-Syndrom Komplexes Krankheitsbild, langes Warten auf Hilfe

Geschätzt 2,5 Millionen Personen sind in Deutschland vom Post-Covid-Syndrom betroffen. Die gesundheitlichen Beschwerden sind vielfältig, die Warteliste bei Post-Covid-Zentren lang. Gleichzeitig gibt es verschiedene Behandlungsansätze.

„Nennen Sie mir bitte alle Wörter, die Ihnen einfallen, mit dem Anfangsbuchstaben K“, sagt eine wissenschaftliche Mitarbeiterin und startet die Zeit auf ihrem Handy. Zwei Minuten hat Beate Guenther, um so viele Wörter wie möglich zu nennen. „Katze, klar, kurz, Klasse…“. Immer wieder stockt die 61-Jährige, bemüht sich sichtlich um neue Wörter. Diese und auch andere kognitive Leistungstests sind für Beate Guenther ein Kraftakt.

Sie ist am Post-Covid-Zentrum des Uniklinikums Erlangen. Beate Guenther, die nicht mehr arbeiten kann, hofft darauf, hier nach einer langen Arzt-Odyssee endlich Hilfe zu bekommen.

Auf der Warteliste des Post-Covid-Zentrums stehen 1.000 Menschen

Das Erlanger Zentrum ist eine Anlaufstelle für Menschen, die das Post-Covid-Syndrom haben. Damit werden Beschwerden bezeichnet, die auch mehr als 12 Wochen nach Beginn der SARS-CoV-2-Infektion bestehen und nicht mit anderen Erkrankungen erklärt werden können. Post-Covid ist ein komplexes Krankheitsbild, das den ganzen Körper treffen kann – darum arbeitet man am Erlanger Uniklinikum interdisziplinär, um die Diagnose „Post-Covid-Syndrom“ sicher stellen zu können. Die Warteliste für das Erlanger Post-Covid-Zentrum ist lang, an die 1.000 Menschen warten auf einen Termin. Bis zu acht Patientinnen und Patienten werden hier an einem normalen Behandlungstag untersucht und sind dafür mehrere Stunden im Zentrum.

Körper und Psyche werden untersucht

Verschiedene Abteilungen checken Beate Guenther gründlich durch: Neben einem freiwilligen Riechtest und einem Gespräch mit einem Internisten wird der Augenhintergrund auf Gefäßveränderungen untersucht. Ein möglicher Hinweis darauf, dass sich auch woanders im Körper kleine Gefäße verändert haben. Und das kann bei der Entstehung des Post-Covid-Syndroms eine wichtige Rolle spielen, sagt Zentrumsleiterin Prof. Yesim Erim. Neben körperlichen Symptomen fokussieren sich die Erlanger Forschenden auch auf die Psychosomatik.

"Die Psychosomatik soll einerseits die neurokognitive Leistungsfähigkeit testen, andererseits psychische Krankheitsbilder feststellen und dann auch behandeln. Wir haben eine stationäre Behandlung etabliert. Und wir behandeln hier Patienten, die Post-Covid plus eine psychische Erkrankung wie Depression, Angst oder eine schwerwiegende Krankheitsbewältigungs-Problematik haben."

Prof. Dr. med. Yesim Erim, Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Erlangen

Studie soll Effekte der interdisziplinären Diagnostik belegen

Alle Untersuchungsergebnisse – inklusive weiterer ärztlicher Befunde – werden in einem ausführlichen Befundbericht dokumentiert. Im Idealfall können den Betroffenen auch Therapieempfehlungen mitgebeben werden. Im Nachgang werden mit Online-Befragungen der subjektive Gesundheitszustand der Patientinnen und Patienten erfasst.

Eine auf drei Jahre angelegte Studie soll zudem zeigen, ob und wie die interdisziplinäre Diagnostik des Zentrums den Patienten zu Gute kommt, erklärt Prof. Erim. „Andererseits möchten wir auch die Zusammenarbeit von Ärzten noch verbessern. Deswegen arbeiten wir mit der Allgemeinmedizin zusammen, weil wir wissen, dass auch die Allgemeinmediziner, die Hausärzte, auch an Kooperationen mit Zentren, wie uns, interessiert sind.“

Naturheilkundliche Therapien können bei Post Covid helfen

Auch an der Klinik für Integrative Medizin und Naturheilkunde im Bamberg werden Menschen mit dem Post-Covid-Syndrom untersucht und behandelt. Betroffene können hier für zwei Wochen stationär aufgenommen werden, dabei setzt man auf einen multimodalen Behandlungsansatz.

"Wir arbeiten am Anfang intensiv mit Wickeln und Auflagen, um das vegetative Nervensystem zu adressieren, eine Schwingungsfähigkeit wieder zu erzeugen, mit klassischen Kneippschen Reizen. Die Ernährung, eine pflanzenbasierte Vollwertkost, Verzicht auf ultrahoch verarbeitete Lebensmittel ist eine Grundlage. Entspannungsverfahren tragen einen wichtigen Teil dazu bei."

Prof. Dr. med. Jost Langhorst, Facharzt für Gastroenterologie und Naturheilkunde, Klinik für Integrative Medizin und Naturheilkunde, Sozialstiftung Bamberg

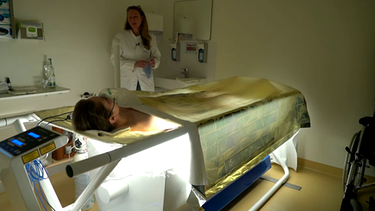

Bamberger Klinik setzt auf Ganzkörper-Hyperthermie

Ein weiterer Baustein, der sich in Kombination mit den anderen Therapien laut Langhorst als effektiv erwiesen hat, ist die Ganzkörper-Hyperthermie. Mit Hilfe von wassergefilterter Infrarot-Bestrahlung wird dabei die Körperkerntemperatur kontrolliert gesteigert. Das künstliche Fieber soll die körpereigene Immunabwehr anregen. Die Zugabe von Sauerstoff soll diesen Effekt verstärken.

In Bamberg hat man positive Effekte bei Post-Covid-Betroffenen beobachtet, wie etwa bei Nicole Beck und Richard Stock. Beide sind wegen ihrer Beschwerden krankgeschrieben, waren jeweils zwei Wochen stationär in Behandlung in Bamberg. Beiden geht es mittlerweile deutlich besser.

"Ich bin heute mehr oder weniger nach den Hyperthermie-Anwendungen auch wieder in der Lage, beispielsweise zum Arzt ohne Unterbrechung zu laufen. Ich kann Stunden Bücher lesen, das hat mir sehr gefehlt. Ich kann im Prinzip alles wieder machen. Aber ich bin noch nicht auf hundert Prozent der ursprünglichen Leistungsfähigkeit."

Richard Stock, Post-Covid-Patient

Nicole Beck hofft darauf, bald wieder arbeiten zu können.

Die Klinik für Integrative Medizin und Naturheilkunde der Sozialstiftung Bamberg führt aktuell eine Begleitstudie zur Ganzkörperhyperthermie bei PatientInnen mit Post-COVID-Syndrom durch. Sie soll die Wirksamkeit der Therapie überprüfen und belegen, sagt Prof. Jost Langhorst.