"Yellowstone" bei Netflix Diese Serie hat einen anti-woken, reaktionären Ruf – doch das ist Unsinn

Seit Netflix die ersten drei Staffeln des Neo-Westerns „Yellowstone“ ins Programm genommen hat, dominieren sie dort Seriencharts. Dabei hat die Serie mit Kevin Costner einen reaktionären Ruf. Vor allem bei Rechtskonservativen erfreue sie sich großer Beliebtheit. Das ist Unsinn.

John Dutton sitzt in seinem SUV. Gold-braune-Felder, noch etwas Schnee auf den Bergkuppen, die das Tal umringen. Meilenweit ist kein Mensch zu sehen. Doch dann das: Ein paar Meter weiter parkt ein Bus, davor steht eine Gruppe japanischer Touristen. Die laufen hier frei herum, auf seiner, auf John Duttons Ranch. Grob fahrlässig beobachten sie einen Bären, der sich ebenfalls hierher verirrt hat. John Dutton versucht die Touristen zu vertreiben, bevor der Bär jemanden frisst. "Was hat er denn?", grummeln die Touristen. Der Bär tut doch nichts! Kevin Costner spielt den Großgrundbesitzer John Dutton jetzt so, dass diese Botschaft aus jeder Faser seines Körpers heraustrieft: „Das ist mein Land und hier hat niemand etwas verloren!“ Doch so schnell geben die Touristen nicht auf. So viel Land, sagt einer, kann keiner einzigen Person gehören. Das müssten Menschen eigentlich untereinander teilen! Also zieht John Dutton sein Gewehr. Er schießt zweimal in die Luft. „Das ist Amerika. Hier teilen wir unser Land nicht.“

Dorfkinder lieben die Serie, Stadtkinder meiden sie

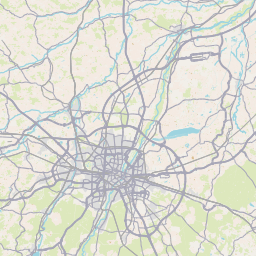

Eine Szene aus der Neo-Western-Serie „Yellowstone“, eine der erfolgreichsten der letzten Jahre. Sie handelt von John Dutton und seiner Familie. Seit über 100 Jahren besitzen sie die größte Viehzuchtanlage der vereinigten Staaten: die Yellowstone Ranch in Montana. Aber das Reich der Duttons ist bedroht. Zum Beispiel durch reiche Unternehmer aus Kalifornien, die in der paradiesischen Gebirgslandschaft Luxuswohnungen bauen wollen. „Yellowstone“ hat in den vergangenen Jahren polarisiert. Dorfkinder lieben die Serie, Stadtkinder meiden sie. Datenauswertungen haben gezeigt: Obwohl Yellowstone so erfolgreich ist, hat den Western an den Küsten der USA, also in den großen Metropolen kaum jemand gesehen. Rekordquoten dagegen in den Fly-Over-States, den Regionen der USA, die die Stadtkinder aus New York und Los Angeles nur kennen, weil sie mit dem Flugzeug drüber fliegen. Woran liegt das? Etwa an den Cowboys und ihren derben Sprüchen?

Tatsächlich hat sich „Yellowstone“ in den letzten Jahren den Ruf erworben, die Serie der Rechtskonservativen zu sein. Und auf den ersten Blick gibt es Anknüpfungspunkte. Immer wieder wird sich über städtische Hipster lustig gemacht, die nach Montana kommen, ohne Gespür für die lokalen Gegebenheiten und Bräuche. Den Duttons würde gefallen, wie Söder und Aiwanger über Wokeness lästern, nennen sie zugezogene Städter doch gerne „Transplantierte“. Damit meinen meinen sie Menschen, die an neue Orte ziehen und erwarten, dass es dort so ist, wie in der heimischen Stadt. Aber ganz so einfach ist es nicht. Denn die scheinbare Landidylle wird meistens dystopisch inszeniert, nicht bewahrenswert. Ein Beispiel: Wenn ein Angestellter der Duttons kündigt, aber zuvor bereits zu viel gesehen hat, wird er „zum Bahnhof“ gebracht. Nur dass es in Yellowstone keinen Bahnhof gibt, nur einen Felsvorsprung und eine Kugel in den Kopf.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen.

YELLOWSTONE STAFFEL 1 | Trailer | Paramount

Spannende Charaktere abseits von Schubladendenken

Anfangs ist es gewöhnungsbedürftig, die vielen Pferde, das Testosteron, die schäbigen Bars, in denen sich jeden Abend die Bierflaschen über den Kopf gezogen werden. Andererseits erfrischend, ein schöner Kontrast zu den vielen Anwälten, Business-Typen, Emilys in Paris und Carrie Bradshaws, die sonst so über die Serienleinwand spazieren. Die Macher*innen gelten eher als Demokraten, auch Kevin Costner ist ein Trump-Gegner. Und „Yellowstone“ ist spannend geschrieben, bietet Charaktertiefe, wie man sie sonst nur in „Game Of Thrones“ oder „Succession“ bekommt. Die Grautöne stehen im Vordergrund.

Der Häuptling der Indigenen zum Beispiel inszeniert sich als Kämpfer gegen den Kolonialismus. Doch im Grunde versucht er, die weißen Rancher zu verdrängen, indem er Casinos auf ihr Land stellt – er zieht den Weißen erst mit Glücksspiel das Geld aus der Tasche, um ihnen dann das Land vor der Nase wegzukaufen. Und in Schubladen kann man die Landmenschen nicht stecken, schon gar nicht Beth Dutton, Johns Tochter. Sie ist Hedgefonds-Managerin, emanzipiert, Typ Girl-Boss. Doch, als sie in einer Bar von einem Typen angebaggert wird, sagt sie plötzlich etwas Reaktionäres: „Du bist zu weich, um hart zu ficken. So wie alle Jungs aus der Stadt.“

Im Grunde eine Kapitalismuskritik

Wenn das schon reicht, um die Rechten an den Bildschirm zu fesseln: Gut so! Denn eigentlich ist „Yellowstone“ ein ziemlich kapitalismuskritischer Western. Einer, der zeigt, welche Folgen das Handeln der Großgrundbesitzer für alle hat. „Der erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und es sich einfallen ließ zu sagen: dies ist mein, und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der wahre Gründer der bürgerlichen Gesellschaft.“ Worte des Philosophen Jean- Jaques Rousseau. „Yellowstone“ zeigt die Konsequenzen. Manchmal fragt man sich: Muss das denn sein, diese ganze Gewalt? Immerzu wird jemand verprügelt, erwürgt, erschossen, abgestochen. Doch das hat seinen Sinn. Gerade Konservative argumentieren gerne, dass es Recht und Ordnung braucht, weil schon kleinste Irritationen zu einem Verfall der Sitten führen. Schließlich sei der Mensch von Natur aus skrupellos, mörderisch, gewalttätig. „Yellowstone“ sagt uns aber, dass das gar nicht am Menschen liegt, sondern an den Strukturen, den Machtverhältnissen und der unverhältnismäßigen Konzentration von Eigentum. Also an der bürgerlichen Gesellschaft, die den Mensch überhaupt erst zum Monster werden lässt. Und die dazu führt, dass ein Mann mit einem Gewehr in die Luft schießt, nur weil sich eine Gruppe japanischer Touristen auf sein Land verirrt hat.

Zu sehen bei: Netflix, Magenta TV, RTL+, Amazon Prime