Blut außer Kontrolle Thrombosen und Gerinnungsstörungen

Bei der Blutgerinnung ist entscheidend, dass im Körper die Gerinnungsfaktoren im Gleichgewicht stehen. Während die aktivierenden Proteine die Blutgerinnung bei einer Verletzung in Gang bringen, sorgen hemmende Proteine dafür, dass in den Blutgefäßen eine unkontrollierte Gerinnselbildung verhindert wird.

Von: Markus Kaiser

Stand: 21.05.2024 |Bildnachweis

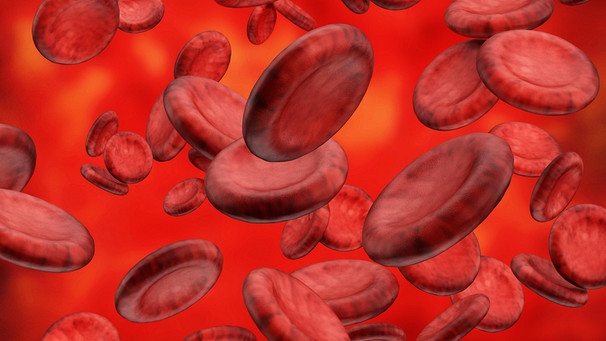

Blutgerinnung ist ein lebensnotwendiger Schutzmechanismus im menschlichen Körper. Damit es nach einer Verletzung nicht zu einem zu hohen Blutverlust kommt, ballen sich die Blutplättchen (Thrombozyten)an der offenen Stelle der Gefäßwand zusammen und dichten die Wunde ab.

Expertin:

Dr. med. Susanne Achenbach, Oberärztin aus der Transfusionsmedizinischen und Hämostaseologischen Abteilung des Universitätsklinikum Erlangen

Zusammengehalten werden sie von einem wasserunlöslichen Eiweiß, dem "Fibrin", das bei der Blutgerinnung als eine Art Klebstoff dient. Miteinander bilden Blutplättchen und Fibrin den Thrombus, einen Blutpfropf, der die verletzte Stelle abdichtet und dafür sorgt, dass kein weiteres Blut mehr austritt und der Verletzte nicht verblutet.

Blutgerinnung muss im Gleichgewicht bleiben

Bei der Blutgerinnung ist entscheidend, dass im Körper die Gerinnungsfaktoren im Gleichgewicht stehen. Während die aktivierenden Proteine die Blutgerinnung bei einer Verletzung in Gang bringen, sorgen hemmende Proteine dafür, dass in den Blutgefäßen eine unkontrollierte Gerinnselbildung verhindert wird.

Nicht immer wird eine Gerinnungsaktivierung durch Verletzungen ausgelöst. Auch Entzündungen oder bestimmte Erkrankungen können die aktivierenden Gerinnungsfaktoren erhöhen. Besonders auch während einer Schwangerschaft, oder wenn sich Menschen zu wenig bewegen, etwa bei Bettlägerigkeit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch ohne Verletzungen in einem Blutgefäß ein Thrombus bildet.

Dem Text liegt ein Interview mit Dr. med. Susanne Achenbach, Oberärztin aus der Transfusionsmedizinischen und Hämostaseologischen Abteilung des Universitätsklinikum Erlangen, zugrunde.

Wenn sich ein Blutpfropf bildet, ohne dass dieser für die Verdichtung einer Verletzung vonnöten wäre, spricht man von einer Thrombose. Dabei verstopft das Blutgerinnsel die Gefäße teilweise oder vollständig.

Eine Thrombose hat meist mehrere Ursachen, zum Beispiel einen verlangsamten Blutfluss. Dieser ist unter anderem bei bettlägerigen Menschen, die aufgrund einer Erkrankung immobil sind, gegeben. In diesen Fällen ist das Risiko, eine Thrombose zu erleiden deutlich erhöht.

Auch eine Schwangerschaft geht mit einem höheren Thromboserisiko einher, da in der Schwangerschaft fast immer eine Gerinnungsaktivierung stattfindet.

Mitunter kann auch allein das Tragen von Ski-Stiefeln zu einer sogenannten Stase des Blutes führen und damit eine Thrombose auslösen.

Faktor-V-Leiden-Mutation

Die Faktor-V-Leiden-Mutation, eine vererbbare Störung der Blutgerinnung, verändert ein Protein, was dazu führt, dass die Gerinnung mit gesteigerter Aktivität abläuft und damit ein erhöhtes Thromboserisiko vorliegt. Das "Leiden" in der Faktor-V-Mutation bezieht sich übrigens nicht auf ein Leiden oder eine Erkrankung, sondern auf die niederländische Stadt Leiden, wo das Phänomen 1994 erstmals am dortigen Universitätsklinikum beschrieben wurde.

Weitere Ursachen

Auch Krebserkrankungen, Operationen oder Verletzungen (auch Sportverletzungen) führen zu einer Aktivierung der Gerinnung und können dazu beitragen, dass eine Thrombose oder auch eine Lungenembolie auftreten kann. Außerdem können Schäden oder Reizungen der Innenwände der Blutgefäße, etwa ausgelöst durch Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, zu einer Thrombosebildung führen, da auch hierdurch der Gerinnungsprozess aktiviert wird.

Eine Thrombose sollte rasch behandelt werden. Bei einer tiefen Beinvenenthrombose besteht das Risiko einer Lungenembolie, die bis zum Herz-Kreislaufversagen und damit zum Tod führen kann.

Eine Beinvenenthrombose lässt sich durch Rötungen und Schwellungen am Unterschenkel erkennen. Es treten Schmerzen auf, die auch nach der Einnahme von Schmerzmitteln weiterbestehen. In einem solchen Fall sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Nach Bestätigung einer Thrombose werden blutverdünnende Medikamente für einen bestimmten Zeitraum verordnet. Die Dauer der Behandlung ist abhängig von der Ausdehnung, dem Ort und der Schwere der Thrombose oder Lungenembolie.

Zusätzlich wird bei einer Bein- oder auch Armvenenthrombose eine Kompressionsbehandlung angeraten. Dabei bekommt die Patientin oder der Patient Kompressionsstrümpfe, die sie oder er beidseitig tragen muss – möglichst über einen längeren Zeitraum. Das Blut versackt so nicht in den Beinen und diese Maßnahme wirkt der Bildung von Blutgerinnseln entgegen.

Nach Herzinfarkt oder Schlaganfall

Bei Herzinfarkt- und Schlaganfall-Patienten werden Medikamente verschrieben, die das Zusammenballen von Blutplättchen verhindern und damit auch blutverdünnend wirken. Wenn zum Beispiel nach einem Herzinfarkt ein Stent, eine künstliche Gefäßstütze, eingesetzt wurde, wird durch diese Maßnahme verhindert, dass sich in einem Stent Blutgerinnsel bilden. Nach einem Schlaganfall soll die Einnahme von ASS (Acetylsalicylsäure) vor einem erneuten Ereignis schützen (Sekundärprophylaxe).

Prophylaxe

Menschen, die noch nie eine Thrombose hatten, aber eine vererbte Veranlagung dazu haben, empfehlen Fachärzte wie Dr. Susanne Achenbach vom Universitätsklinikum Erlangen eine Thrombose-Prophylaxe in Risiko-Situationen. Bei längerer Zeit im Krankenbett oder auf langen Bus-, Bahn- sowie Flugreisen sollten Kompressionsstrümpfe getragen, viel getrunken und sich zwischendurch bewegt werden. Auch das viele Sitzen im Home-Office kann eine Risiko-Situation sein.

Blutplättchen und das Eiweiß Fibrin sind Bausteine und Klebstoff für einen ordentlichen Blutpfropf, der zum Verschließen von Verletzungen an den Blutgefäßen dient. Doch in manchen Fällen funktioniert das nicht richtig.

Wenn zu wenige Blutplättchen vorhanden sind, spricht man von einer Thrombozytopenie. Diese kann angeboren sein oder durch Medikamente oder therapiebedingt bei Erkrankungen wie Krebs ausgelöst werden. Eine Hämophilie, im Volksmund auch Bluterkrankheit genannt, bezeichnet den Mangel an bestimmten Gerinnungsfaktoren.

Beide Erkrankungen behindern die Blutgerinnung und somit die Entstehung eines wirkungsvollen Blutpfropfens zum Abdichten von Wunden. Entweder, weil die nötigen Blutplättchen fehlen (Thrombozytopenie) oder weil durch den Mangel an Gerinnungsfaktoren das Blut deutlich langsamer gerinnt als bei anderen Menschen. Wunden schließen sich dadurch verzögert.

Es besteht die Möglichkeit, durch Gabe von bestimmten Blutprodukten und Gerinnungspräparaten, diese Patienten zu behandeln.