Gendermedizin Nur ein kleiner Unterschied? Die Entdeckung der Gendermedizin

Jahrzehntelang hat sich die Medizin am „Modell Mann" orientiert und Frauen wurden einfach wie eine Art „kleinerer, leichterer Mann" behandelt. Mit gravierenden Konsequenzen: Auf den kardiologischen Intensivstationen wurden deutlich mehr männliche Patienten behandelt – obwohl die Statistik mehr Todesopfer unter den Herzpatientinnen verzeichnete. Dass Frauen oft andere Symptome zeigen, ist inzwischen angekommen. Der Geschlechtsunterschied spielt bei verschiedensten Krankheitsbildern eine Rolle, wie zum Beispiel bei Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs und Infektionskrankheiten.

Wenn Männer und Frauen die gleichen Pillen schlucken, kann das völlig in Ordnung sein. Es kann aber auch dazu führen, dass ein Geschlecht nicht optimal versorgt ist. Seriöse Hinweise und Daten zeigen, dass dies z.B. bei vielen Herzmedikamenten der Fall ist. Nach einer aktuellen Umfrage wünschen sich 87 Prozent der Patientinnen und Patienten Hinweise auf geschlechtsspezifische Wirkungen von Medikamenten in der Packungsbeilage, und Aufklärung seitens ihrer Ärzte und Ärztinnen. Nur ein Drittel hat eine solche Beratung schon einmal bekommen. Warum ist die Integration der geschlechtsspezifischen Medizin in Praxis und Forschung so mühsam, obwohl der Nutzen für Patientinnen und Patienten so klar umrissen werden kann?

Anfänge der Gendermedizin: Feministische Perspektive

Prof. Dr. Margarethe Hochleitner leitet das Institut für Gendermedizin und Diversität an der Medizinischen Universität Innsbruck. Die Kardiologin legt großen Wert darauf, dass das Thema verpflichtend Teil der Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern wird. Anders ist eine optimale Therapie für die Patientinnen und Patienten ihrer Ansicht nach nicht denkbar.

"Wenn Sie nicht untersuchen, was Frauen und Männer, alte und junge, und die verschiedenen Ethnien usw. brauchen, dann können Sie denen auch nicht die bestmögliche Empfehlung geben. Also das ist der Witz von Gendermedizin und warum es da eine bessere Medizin gibt."

Prof. Dr. Margarethe Hochleitner, Institut für Gendermedizin und Diversität, Medizinische Universität Innsbruck

Doch die Verankerung der Gendermedizin in der medizinischen Ausbildung ist in Deutschland noch Zukunftsmusik – auch wenn sich auf politischer und gesellschaftlicher Ebene die geschlechtsspezifische Perspektive immer mehr durchsetzt.

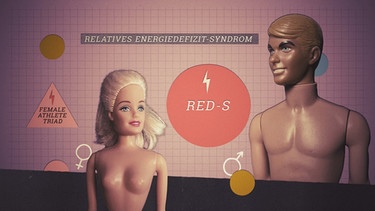

Gendermedizin – oder geschlechtsspezifische Medizin – beschäftigt sich damit, wie der Faktor Geschlecht, Erkrankungen, Therapien, Forschung und Prävention beeinflusst – bei Frauen – aber auch bei Männern. Gendermedizin berücksichtigt dabei sowohl das sozial konstruierte Geschlecht (engl. gender) als auch das biologische Geschlecht (engl. sex).

Als Margarethe Hochleitner ihre medizinische Laufbahn beginnt, muss sie sich als Frau erstmal einen Platz erkämpfen. Sexismus und Diskriminierung von weiblichen Ärzten sind an der Tagesordnung. Irgendwann bemerkt Margarethe Hochleitner, dass es auch bei der Behandlung der Patienten und Patientinnen einen „Gender Gap“ gibt. Ihr fällt auf, dass auf der Intensivstation, wo viele Herzpatienten behandelt werden, nur Männer liegen.

"Wenn ich dann die Sterberegister angeschaut habe, dann komischerweise sind seit dem 2. Weltkrieg immer bissl mehr Frauen als Männer an Herz gestorben. Dann ist mir schon der Verdacht gekommen, dass es vielleicht einmal wert wäre, zu probieren, was wäre, wenn man mehr Untersuchungen und Behandlungen auch den Frauen zukommen lassen würde."

Prof. Dr. Margarethe Hochleitner, Institut für Gendermedizin und Diversität, Medizinische Universität Innsbruck

Die junge Ärztin stellt eine sehr naheliegende Frage: Wo sind hier die Frauen? Bei ihren männlichen Kollegen erntet sie zunächst nur Widerstand. Heute sind jedoch zahlreiche geschlechtsspezifische Unterschiede bei Herzerkrankungen bekannt.

Unterschiedliche Symptomatik von Erkrankungen: Beispiel Herzinfarkt

Frauen zeigen häufig andere, sogenannte unspezifische Symptome eines Herzinfarkts:

- Kurzatmigkeit

- Schmerzen im Oberbauch und Rücken

- Übelkeit, Erbrechen

- allgemeine Schwäche

Männer dagegen passen meistens ins typische Bild mit Symptomen wie:

- Brennender Druckschmerz in der Brust

- Schmerzen ausstrahlend in Arme, Nacken und Kiefer

- Beklemmungsgefühle bis hin zu Todesangst

"Das ist ein Awareness-Problem: Frau wurde einfach nicht mit koronarer Herzkrankheit, mit Herzinfarkt verbunden. Das war für die Männer. So wie Osteoporose- das haben die Frauen. Krankheiten werden sehr häufig einem Geschlecht, einer Altersgruppe, einer sozialen Gruppe zugeordnet."

Prof. Dr. Margarethe Hochleitner, Institut für Gendermedizin und Diversität, Medizinische Universität Innsbruck

Potential für die Optimierung der Therapie von Diabetes

An der medizinischen Universität Wien setzt Alexandra Kautzky-Willer, Endokrinologin und Gendermedizinerin, die geschlechtsspezifische Medizin in Forschung und Praxis konsequent um. Das hat Vorteile für Patienten und Patientinnen: z.B. für Patientinnen mit Diabetes Typ 1, die ihren Blutzuckerspiegel selbst regulieren müssen. Der Insulinbedarf hängt eng mit dem Östrogenspiegel zusammen. Besonders in der Schwangerschaft müssen die Blutzuckerwerte sehr genau eingestellt werden, da sonst Schäden für Mutter und Kind drohen.

Im Lauf der Schwangerschaft ändern sich die Hormonspiegel enorm und damit auch der Insulinbedarf. Aber auch durch den normalen Monatszyklus schwankt der Insulinbedarf. Viele Ärztinnen und Ärzte berücksichtigen das in der Behandlung von Diabetes Patientinnen zu wenig, konstatiert Kautzky-Willer.

"Man weiß, dass sich der Insulinbedarf zyklusabhängig ändert. Also in der zweiten Zyklushälfte sind Frauen insulinresistenter oder brauchen etwas mehr Insulin, und bei manchen ändert sichs auch beim Eisprung und rund um die Menstruation, aber das sind alles Erfahrungen, die die Frauen meistens alleine machen müssen, weil wenig Ärzte sich damit wirklich beschäftigen."

Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer, Klinische Abt. für Endokrinologie u. Stoffwechsel/ Gendermedizin, Medizinische Universität Wien

Stoffwechsel und Fettreserven: biologische Unterschiede von Mann und Frau

Es ist ein Phänomen, auf das die Gendermedizin immer wieder stößt: Geschlechtshormone wie Östrogen und Testosteron, spielen nicht nur für die Reproduktion eine Rolle. Rezeptoren oder Andockstellen, finden sich neben den reproduktiven Organen, überall im Körper. In Bauchspeicheldrüse, Herz, Gefäßen, Gehirn. Welche Rolle sie dort genau spielen, ist erst ansatzweise erforscht.

Alexandra Kautzky-Willer beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie die Hormone unseren gesamten Stoffwechsel beeinflussen. Denn das hat Auswirkungen auf eins der großen gesundheitlichen Probleme unserer Gesellschaft: Übergewicht.

"Bei allen Stoffwechselerkrankungen spielt eine große Rolle, dass Frauen weniger Muskelmasse haben, daher auch weniger Grundumsatz, d.h. sie benötigt weniger Energie, bzw. wenn sie gleich viel zuführt, wird sie leichter zunehmen, generell nehmen Frauen auch leichter zu, und haben auch mehr Probleme Gewicht wieder zu verlieren. Wahrscheinlich, weil es von der Natur so vorgegeben ist, dass die Frau einen Energiespeicher hat, als Reserve für mögliche Schwangerschaften."

Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer, Klinische Abt. für Endokrinologie u. Stoffwechsel/ Gendermedizin, Medizinische Universität Wien

Der weibliche Körper ist darauf ausgelegt, Energie eher zu speichern, als zu verbrennen. Und zwar als Fettdepots unter der Haut von Bauch, Hüften und Oberschenkeln. Dadurch entsteht die typisch weibliche Silhouette. Männer dagegen speichern überschüssige Energie zwischen den Eingeweiden, als Bauchfett. Reserven, die leichter als bei Frauen wieder in Energie umgesetzt werden können. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Therapie von Diabetes, sondern auch darauf, wie Männer und Frauen im Alltag funktionieren. Z. B. wie sie gesund und effektiv Sport treiben können.

Datenlücke bei der Grundlagenforschung: von Mäusen und Männern

Prof. Dr. Susanna Hofmann leitet im Helmholtz Zentrum München eine unabhängige Arbeitsgruppe mit dem Titel: „Woman and Diabetes.“ Sie versucht zu verstehen, inwiefern Lebensstile einen Einfluss haben auf die Krankheitsentwicklung und die Therapie, insbesondere von chronischen Erkrankungen.

"Ich habe mich spezialisiert auf das metabolische Syndrom, die Adipositas, und die Weiterentwicklung zum Diabetes. Und eine der wichtigsten Maßnahmen, die man betreiben kann, ist, dass man sportlich aktiver wird."

Prof. Dr. Susanna Hofmann, Arbeitsgruppe „Frauen und Diabetes“, Helmholtzzentrum München

Die geschlechtsspezifischen Fragestellungen bei ihrer Forschung bringen immer wieder überraschende Aspekte zu den Unterschieden von Mann und Frau an den Tag. So versucht sie z. B. aufzuklären, warum der Gewichtsabbau durch Sport bei Frauen schlechter funktioniert als bei Männern. Hat das mit dem „sozialen Geschlecht“ zu tun – dass Frauen traditionell weniger zum Sporttreiben ermutigt werden, als Männer? Oder gibt es auch biologische Gründe?Susanna Hofmann und ihr Team verfolgen 3 verschiedene Spuren oder Hypothesen, welche Mechanismen dafür verantwortlich sein könnten.

Spur 1: Die Steuerungs-Zentrale für Appetit im Gehirn

Ob Energie als Fett gespeichert wird oder gleich in Energie umgesetzt und verbrannt wird, wird zentral gesteuert – im Gehirn. Spezialisierte Nervenzellen im Hypothalamus regulieren die Abstimmung von Nahrungsaufnahme, Energieabgabe und der Bildung von Energiereserven. Bei vorhergehenden Tierversuchen mit stark übergewichtigen Mäusen hatten sich überraschende Unterschiede zwischen den Geschlechtern beim Energie-Management herausgestellt. Nicht nur bei der Effektivität von körperlicher Bewegung, sondern auch beim Appetit nach dem Sport.

"Wir haben gesehen, dass – obwohl die beide gleich viel laufen – männliche Mäuse mehr abnehmen, und gleichzeitig eine Präferenz haben für das fettärmere Essen"

Prof. Dr. Susanna Hofmann, Arbeitsgruppe 'Frauen und Diabetes', Helmholtzzentrum München

Nehmen weibliche Mäuse vielleicht deshalb mehr zu, weil sie nach dem Sport Lust auf das falsche Essen haben? Susanna Hofmann versucht diese Frage zu klären, indem sie im Mausmodell untersucht, welche Veränderungen der Sport im Hypothalamus der Tiere bewirkt hat, und ob es hier Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Mäusen gibt.

Die Spur 2: Verfettete Muskelzellen

Hierfür untersucht Susanna Hofmann übergewichtige Patientinnen. Basis ist die relativ neue Erkenntnis, dass Fett nicht nur in Depots unter Haut oder zwischen den Eingeweiden, sondern dass Fettzellen auch im Muskel selbst eingelagert werden, auf Kosten der aktiven Muskelzellen.

"Der Muskel ist eines der metabolisch aktivsten Gewebe, und im normalen Alterungsprozess - verfettet der Muskel. Das Fettgewebe innerhalb des Muskels, wird immer mehr. Aber dieser Prozess ist beschleunigt, wenn ein Patient das metabolische Syndrom hat oder Diabetes. Die Muskelmasse nimmt ab und die Fettmasse im Muskel nimmt zu."

Prof. Dr. Susanna Hofmann, Arbeitsgruppe „Frauen und Diabetes“, Helmholtzzentrum München

Mit einem neuartigen Verfahren, einer lasergestützten Technologie, MSOT genannt, können die Fettzellen in den Muskeln von Probandinnen aufgespürt werden. Bis ins Detail können die Wissenschaftlerinnen Position und Funktion dieser Zellen bestimmen: Sie hoffen, dass sich ihre Menge durch ein spezielles Muskelaufbautraining verringern lässt.

Spur Nr. 3: Die Immunzellen

Susanna Hofmann vergleicht Blutproben von Patientinnen mit metabolischem Syndrom mit denen von normalgewichtigen Probandinnen. Sie ist einer chronischen Entzündungsreaktion auf der Spur, die den Fettabbau erschwert. Verursacht wird diese von speziellen Immunzellen, die bei Frauen aktiver sind als bei Männern. Spannende Grundlagenforschung, auf deren Basis irgendwann Therapien entwickelt werden können, die es auch übergewichtigen und adipösen Frauen ermöglichen, effektiver Gewicht abzubauen.

Schwierige Grundlagenforschung: Teuer und langwierig

Diese Art von Grundlagenforschung findet aber nach wie vor in den meisten anderen Laboren kaum statt. Die meisten Versuchsreihen arbeiten nach wie vor nur mit männlichen Mäusen.

"Wenn man geschlechtsspezifische Medizin betreiben möchte, muss man mit größeren Gruppen arbeiten. Man hat dann statt vier Mausgruppen acht. Und der Aufwand ist natürlich dann viel größer, wenn man das fachgerecht machen möchte. Da braucht man dann statt ein Jahr ganz schnell zwei oder drei Jahre."

Prof. Dr. Susanna Hofmann, Arbeitsgruppe „Frauen und Diabetes“, Helmholtzzentrum München

Bei der Erforschung der Unterschiede von männlichem und weiblichem Organismus, steht man in vielen Bereichen noch ganz am Anfang. Man spricht von einer Datenlücke – einem riesigen Potential, um Medizin individueller und besser zu machen.

Gendermedizin am Krankenbett: Viel Überzeugungsarbeit in der Praxis

Dr. Hildegard Seidl ist Fachreferentin für Gendermedizin in der München Klinik, ein Verbund aus vier kommunal betriebenen Krankenhäusern in München. Mit 3.500 Betten einer der größten kommunalen Verbände in Deutschland.

Bei der praktischen Umsetzung der Gendermedizin im Krankenhausalltag muss sie sich vor allem auf Überzeugungsarbeit und Vertrauensbildung verlassen, denn in den Leitlinien, die nach evidenzbasierten Richtlinien für die meisten Krankheitsbilder erstellt werden, kommen gendermedizinische Aspekte häufig nicht vor.

Trotzdem gelingt es Seidl immer wieder, in Einzelprojekten Fortschritte zu erzielen. Ein Beispiel ist die Zusammenarbeit mit Prof. Christoph Dodt, der die Klinik für Akut-und Notfallmedizin in der München Klinik Bogenhausen leitet. Dodt und Seidl bereiten zusammen eine Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Thema Gendermedizin in der Notfallmedizin vor.

"Wenn man z. B. die Wiederbelebung anschaut: Da werden Frauen später wiederbelebt, kürzer wiederbelebt, auch der Algorithmus, der Ablauf der Reanimation ist bei den Frauen oft nicht so perfekt wie bei den Männern, woran das liegt, weiß man nicht, aber es gibt einfach klare Unterschiede."

Prof. Dr. Christoph Dodt, Klinik für Akut- und Notfallmedizin, München Klinik Bogenhausen

Es gibt noch mehr alarmierende Studienergebnisse:

● Frauen warten durchschnittlich länger bis sie sich überhaupt in der Notfallambulanz melden, d.h. sie sind häufig schon in einem akuteren Stadium.

● Sie erhalten seltener eine OP und landen öfter im Warteraum als auf der Intensivstation.

Woran könnte das liegen? Wie könnte man das ändern? Dodt und Seidl wollen mit ihrem Fortbildungsprogramm, das von der Stadt München gefördert wird, über Unterschiede aufklären und den Blick z. B. für unterschiedliche Kommunikationsstile schärfen.

"Vor allem die Schilderung von Symptomen, ist ja tatsächlich wirklich unterschiedlich. Offensichtlich haben Männern und Frauen eine unterschiedliche Wahrnehmung von Beschwerden, und schildern sie auch anders."

Prof. Dr. Christoph Dodt, Klinik für Akut- und Notfallmedizin, München Klinik Bogenhausen

Krebsmedikamente: Viele Hinweise auf geschlechtsspezifische Wirkung

Auch mit Dr. Steffen Amann, dem Leiter der Krankenhausapotheke der München Klinik, arbeitet Seidl an einem Projekt, das für geschlechtsspezifische Therapien in der Krebsbehandlung sensibilisieren soll.

"„Es gibt da durchaus Hinweise aus Studien, dass es da Unterschiede gibt, sowohl was die Wirkung, als auch was die Nebenwirkung betrifft, in vielen Fällen ist es aber so, dass die Schemata, die vorgegeben sind, diese geschlechterspezifischen Faktoren nicht weiter berücksichtigen. Das ist so im Moment die überwiegende Realität."

Dr. Steffen Amann, Krankenhausapotheke, München Klinik

Seidl und Amann wollen deshalb über ein digitales Portal Hinweise auf geschlechtsspezifische Besonderheiten weitergeben – das könnte schon einen kleinen Schritt weiterführen. Ärztinnen und Ärzte können dann im Einzelfall entscheiden, ob und wie sie Hinweise auf geschlechtsspezifische Besonderheiten in der Therapie berücksichtigen.

Herzinsuffizienz: Bei Frauen oft übersehen

Die oft unterschiedlichen Symptome des Herzinfarkts bei Männern und Frauen ist inzwischen vielen bekannt - aber viele andere geschlechtsspezifische Unterschiede bei Herzerkrankungen sind es nicht.

Dr. Bettina Preisach, Kardiologin in der München Klinik Harlaching, hat sich auf eine Form der Herzschwäche spezialisiert, die vor allem bei Frauen vorkommt und oft übersehen wird. Umgangssprachlich wird sie als „steifes Herz“ bezeichnet - (HFpEF, Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion). Sie betrifft oft Frauen in höherem Alter, die häufig an anderen Begleiterkrankungen leiden. Die Diagnose der Herzinsuffizienz wird darum oft nicht gestellt. Obwohl seit letztem Jahr eine effektive medikamentöse Therapie zur Verfügung steht.

Der Artikel, den Dr. Preisach darüber fürs Internet geschrieben hat, soll Patientinnen und Patienten aber auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ansprechen. Er hat viel Arbeit und Recherche gekostet, aber – ein kleiner Erfolg – er hat schon überdurchschnittlich viele Klicks bekommen.

Trotz knapper Kassen und knapper Ressourcen – Gendermedizin am Krankenbett funktioniert und lohnt sich, davon ist die studierte Volkswirtin Seidl überzeugt.

"Je besser, je differenzierter die Versorgung ist, und da gehört ja Gendermedizin mit dazu, dann isses ganz klar, dass insgesamt die Versorgung besser wird, bei gleichem Budget, wohlgemerkt! Und das ist natürlich volkswirtschaftsmäßig ein Sprung vorwärts!"

Dr. Hildegard Seidl, Fachreferentin für Gendermedizin, München Klinik

Doch bis die Potentiale der geschlechtsspezifischen Medizin voll ausgeschöpft werden können, braucht es noch einiges an Unterstützung und politische Vorgaben, um gender-spezifische Aspekte in der Grundlagenforschung und in den medizinischen Leitlinien zu implementieren. Und zudem politischen und gesellschaftlichen Druck, um die Gendermedizin in der medizinischen Ausbildung und damit in den Köpfen zukünftiger Ärztinnen und Ärzte zu verankern.