Peking, Ende April: Auf der dortigen Automesse, inzwischen bedeutender als die IAA, präsentieren die Hersteller ihre neuen E-Mobile. China ist inzwischen führend, die deutschen Hersteller kämpfen gegen die Übermacht. Es sind Computer auf Rädern, im Inneren stecken rund 1.600 Halbleiter, die neuen Taktgeber unserer Industrie. Aber woher soll die Menge an Chips kommen für den rasant wachsenden Markt? China hat gerade einen Förderfonds von knapp 44 Milliarden Euro für die heimische Chipindustrie aufgelegt, um im globalen Subventionswettlauf mitzuhalten.

Chipkrise in der Automobilindustrie

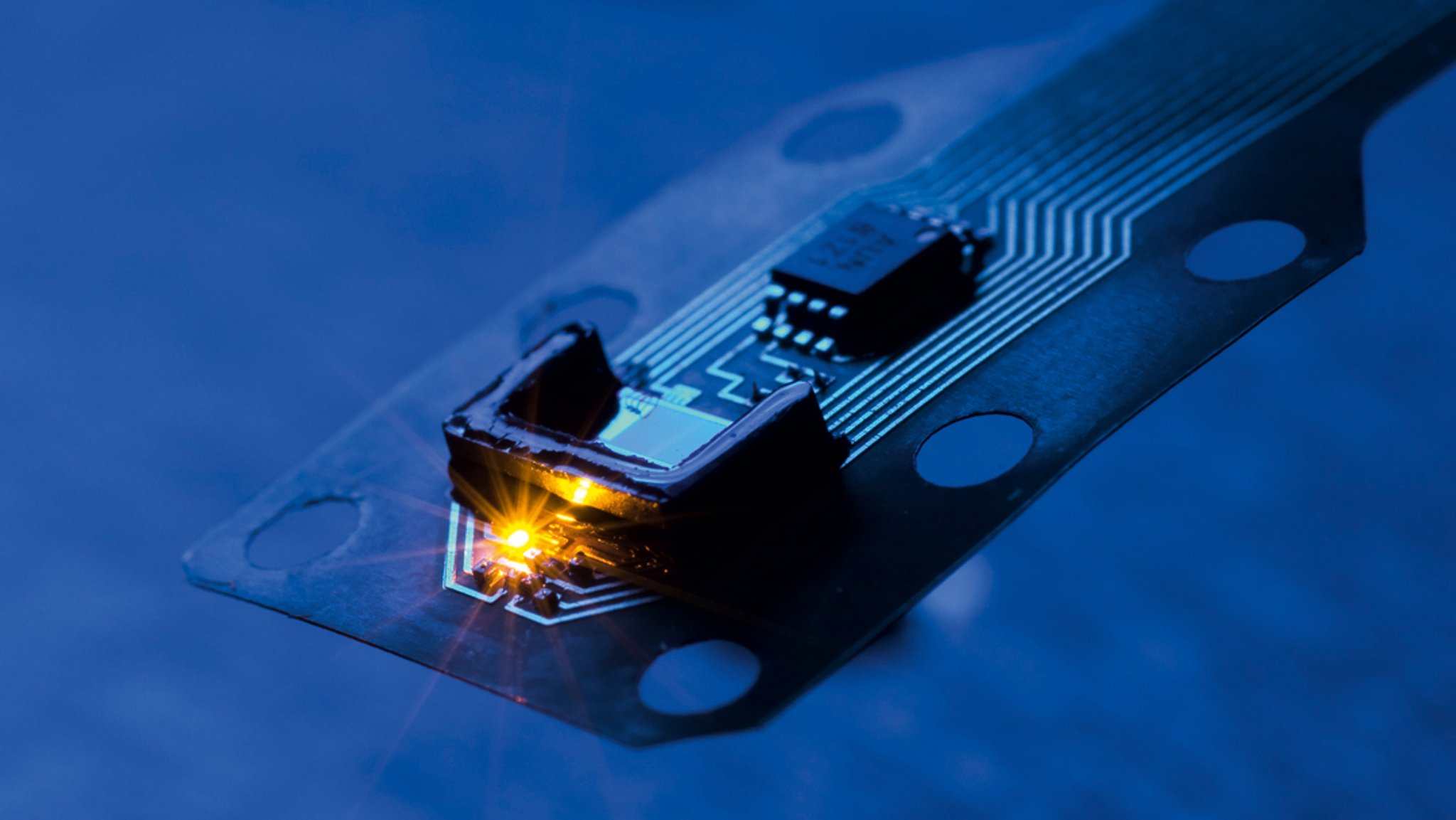

Rückblick: Im Herbst 2021 legt die Corona-Pandemie die Lieferketten für Halbleiter lahm. In Deutschland bricht die Chipkrise aus – am stärksten betroffen die Automobilindustrie. Bänder stehen still, bei Opel gibt es Kurzarbeit, BMW liefert Autos mit reduzierter Funktion aus, weil Chips fehlen.

Das hat die Verwundbarkeit unserer Industrie und die Abhängigkeit von Asien offengelegt. Denn auf der Weltrangliste der Chipproduzenten kommt erst auf Platz 13 mit Infineon aus Deutschland ein europäisches Unternehmen. Die meisten Halbleiter kommen aus Korea und Taiwan. Und die Lieferketten von dort waren gestört. Es trifft nicht nur Deutschland, weltweit konnten 2021 rund 9,5 Millionen Autos nur verzögert produziert werden.

Der US-Chip Act

Amerika reagiert schnell. Im August 2022 unterzeichnet Präsident Joe Biden den Chips Act, ein Gesetz, um den heimischen Halbleitermarkt zu stärken. Er stellt 280 Milliarden Dollar Fördermittel bereit für Forschung und Industrie. Davon allein 52,7 Milliarden Subventionen für die Chipindustrie.

Europa zieht nach

Europa kommt politisch in Zugzwang und reagiert. Ein knappes Jahr nach den USA beschließt das EU-Parlament den European Chip Act. Diese Verordnung soll 43 Milliarden Euro private und öffentliche Investitionen der EU-Länder auslösen. Doch gerade mal 3,3 Milliarden stellt die EU selbst. Ein Bruchteil der US-Gelder. Das Ziel: Resilienz der Lieferketten und mehr eigene Fabriken. Mit dem Chip Act soll der Anteil der EU an der weltweiten Halbleiterproduktion von derzeit zehn Prozent bis zum Jahr 2030 auf 20 Prozent verdoppelt werden.

Wirtschaftlich gesehen nicht nötig, meint Professor Reint E. Gropp vom Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Die EU hätte vielleicht einfach sagen sollen: Schön, dass die Amerikaner das machen, dann kaufen wir billige Chips aus Amerika, die ordentlich subventioniert sind.

Andere Stimmen kommen aus der Industrie, von Infineon in München:

"Autarkie wird keine Region erreichen, aber es ist ein sehr wesentlicher Beitrag, das Ökosystem, das Halbleiter-Ökosystem in Deutschland und in Europa zu fördern, zu stärken." Jochen Hanebeck, CEO Infineon

Neues Chipwerk von Infineon in Dresden

Infineon baut gerade ein neues Chipwerk in Dresden. Direkt neben der bestehenden Fabrik sollen dann sogenannte Leistungshalbleiter gefertigt werden. Sie können zum Beispiel in der Automobilindustrie verbaut werden. 1.000 Arbeitsplätze sollen entstehen, Infineon investiert hier fünf Milliarden Euro, eine Milliarde Euro Förderung dafür soll vom deutschen Staat kommen.

Intel und TSMC investieren in Ostdeutschland

Bei Dresden will der Taiwanesische Halbleiterhersteller TSMC eine noch größere Chipfabrik bauen. Kooperationspartner sind Bosch, Infineon und NXP, ein niederländischer Konzern. In der Fabrik sollen 2.000 Arbeitsplätze entstehen. TSMC will dafür zehn Milliarden Euro investieren, fünf Milliarden Euro Förderung hat der deutsche Staat geplant.

Und bei Magdeburg soll eine Gigafabrik des US-Konzerns Intel entstehen – auf einer Fläche von 630 Fußballfeldern. Intel plant die Serienfertigung der derzeit kleinsten Halbleiters, die zum Beispiel bei künstlicher Intelligenz zum Einsatz kommen. Investitionsvolumen: 30 Milliarden Euro. Zehn Milliarden will der deutsche Staat dazugeben.

16 Milliarden Euro Subvention

In Summe beteiligt sich die Regierung also mit 16 Milliarden Euro Förderung. Das entspricht rund 3,5 Prozent des Bundeshaushalts 2024, etwa so viel wie der Jahresetat des Bundesministeriums für Gesundheit. Der Bundeswirtschaftsminister verteidigt die Summen:

"Jede politische Hilfe ist durch den Gedanken der Wirtschaftssicherheit gerechtfertigt." Robert Habeck, Bundeswirtschaftsminister

Professor Reint E. Gropp vom Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung in Halle kritisiert das Vorgehen. Er meint, wir sollten unser Geld sinnvoller ausgeben als für die Subvention von Chips: Stichwort Infrastruktur, Stichwort Forschung und Entwicklung, Stichwort Bildung, Wasserstoffinfrastruktur, es gäbe so viele Themen.

Der Taiwankonflikt – ein Risiko für die Halbleiterindustrie

Krisen in der Halbleiterbranche gibt es immer wieder. Im Moment steht der Konflikt um Taiwan im Vordergrund. China betrachtet die unabhängige Insel als eigenes Staatsgebiet, demonstriert seine Macht erneut mit Militärübungen. In Taiwan aber sitzt mit TSMC der zweitgrößte Chip-Produzent der Welt. Es ist eine hochsensible Industrie. Infineon-Chef Jochen Hanebeck warnt: Ein heißer Konflikt in der Taiwan-Straße wäre für die Halbleiterindustrie der größte anzunehmende Unfall. Und zwar nicht nur für die Halbleiterindustrie, sondern für viele nachgelagerte Industrien und Wertschöpfungsketten.

Eigenständigkeit nicht gewährleistet

Einer neuen Chipkrise will die deutsche Regierung mit den hohen Subventionen gegensteuern, unterstützt deshalb die Industrie. Doch es wird noch etwas dauern, bis mehr Chips aus Deutschland kommen. Infineon will 2026 den Betrieb aufnehmen. Intel und TSMC starten etwas später. Drei Werke in Deutschland für mehr Unabhängigkeit, so der Gedanke der Regierung.

Prof Reint E. Gropp vom Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung in Halle kontert: "Das Problem damit ist allerdings, dass dieses Argument nicht wirklich stichhaltig ist, einfach deswegen, weil wir, was die Zulieferungen angeht, die seltenen Erden, die Metalle, das Silizium und so weiter, weiter abhängig sind von China. Und von Importen aus Ländern außerhalb der EU. Und daher haben wir die Abhängigkeit nur auf einer anderen Ebene." Denn bei der Produktion von Silizium zum Beispiel – einem der Grundstoffe für die Chipfertigung – hat China mit einer Jahresproduktion von 6,6 Millionen Tonnen ein Quasimonopol. Gefolgt von einer im Vergleich marginalen Produktion in Russland, Brasilien und Norwegen.

Subventionen allein helfen also wohl nicht. Für eine gesicherte Versorgung mit Chips braucht es gute globale Abkommen, gegenseitige Achtung, Diplomatie mit Fingerspitzengefühl – und vor allem Frieden.

Ich möchte eingebundene Inhalte von der European Broadcasting Union (EBU) in BR24 sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) an die EBU übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in den Datenschutzeinstellungen geändert werden. Falls Sie einen Ad-Blocker verwenden, müssen Sie dort ggf. BR.de als Ausnahme hinzufügen, damit die Datenschutzeinstellungen angezeigt werden können.

Das ist die Europäische Perspektive bei BR24.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!