Eingepfercht in einem beengten Boot wagten sie sich in den Ozean - und überlebten die Fahrt nicht. Die meisten Menschen dürften bei dieser Beschreibung an die fünf Insassen der "Titan" denken, dem Tauchboot, das kürzlich auf seinem Weg zur "Titanic" implodierte. Doch das Szenario trifft ebenso auf hunderte Geflüchtete zu, deren Fischkutter in der vergangenen Woche südwestlich vor Griechenland kenterte, über 500 Menschen könnten ertrunken sein.

Während Unzählige bei der Suche nach den fünf Männern, die von einer Abenteuerfahrt in 3.800 Metern Meerestiefe nicht zurückgekehrt sind, mit bangten, scheint die Tragödie um hunderte ertrunkene Geflüchtete weniger Aufmerksamkeit erregt zu haben. Ist unsere Empathie fehlgeleitet? Zwei Psychologinnen liefern Erklärungsansätze.

Schicksal der "Titan" ähnelt klassischen Erzählungen

"Es gibt eine klare Anzahl von Protagonisten, in diesem Fall fünf Menschen, das heißt, wir haben Gesichter dazu," sagt die Kölner Medienpsychologin Maren Urner im BR-Gespräch in Bezug auf die Geschehnisse um die "Titan". Die Dramaturgie erinnere damit an ein klassisches Theaterstück oder einen Film.

Zudem handele es sich um eine "einfache Geschichte", mit einem "klaren Anfang und jetzt natürlich einem tragischen Ende": Fünf Menschen unternehmen eine riskante Erkundungstour zu einem versunkenen Schiff, doch plötzlich bricht der Kontakt zur Außenwelt ab. Das Tauchboot ist verschollen. Den Insassen bleibt nur wenig Zeit, dann sind die Sauerstoffvorräte erschöpft: Die Geschichte der "Titan" ähnle dadurch den Geschichten, die wir Menschen uns schon seit Jahrhunderten erzählen - das sorge für starkes Interesse, zumal tagelang die Frage im Raum stand: Wird die Rettung gelingen?

Die Psychologin glaubt, dass jetzt, wo der Tod der Insassen bestätigt wurde, das Interesse an der Nachricht "sehr rapide" zurückgehen und schließlich aufhören werde - und damit auch die Berichterstattung über den Fall.

Eingesperrt auf engem Raum - ein bekanntes Szenario

Ein weiterer Grund für die Empathie mit den Tauchboot-Insassen dürfte in der ureigenen menschlichen Angst vor beengten Räumen begründet sein. Jeder könne sich gedanklich in die Situation versetzen, über längere Zeit in einem engen Raum eingesperrt zu sein - beispielsweise in einem Fahrstuhl, sagte die Würzburger Psychologin und Neurowissenschaftlerin Grit Hein der Nachrichtenagentur dpa. "Auch das könnte diese zunächst stärkere empathische Reaktion gegenüber diesen fünf Männern im Tauchboot erklären, so die Expertin.

Im Gegensatz dazu sei es für viele schwer vorstellbar, auf der Flucht zu sein und sich mit Kindern und wenigen Habseligkeiten auf eine Reise zu begeben. "Das ist etwas, was für viele von uns wesentlich abstrakter ist, als dieses Eingesperrtsein auf engem Raum." Sie gehe davon aus, dass es bei Menschen, die selbst einen Hintergrund als Geflüchtete haben, umgekehrt sei.

Nähe zu Betroffenen ausschlaggebend für Empathie

Grundsätzlich spiele die gedankliche Nähe zu den Opfern eine wichtige Rolle: "Mitgefühl und Empathie nimmt mit gefühlter Nähe oder auch Ähnlichkeit zu einer betroffenen Person zu", so Hein. Die Fotos von den fünf Tauchboot-Insassen, ihre Namen und ihre Geschichten waren in vielen Medien abgebildet. "In dem Moment, wenn ich Informationen über eine Person habe, erzeugt das dieses Gefühl des Kennens, sich-näher-Stehens. Und das erhöht das Mitgefühl", erklärt die Würzburger Psychologin.

Ein solcher Effekt sei auch bei den Meldungen zu den ertrunkenen Geflüchteten möglich, betont Medienpsychologin Urner: "Wir erinnern uns wahrscheinlich alle noch - oder sehr viele Menschen - an das Bild von dem kleinen Jungen, der am Strand lag." Das Foto des ertrunkenen Alan Kurdi habe der Geflüchteten-Thematik ein "tragisches Gesicht" verliehen. Es habe einen Zugang geschaffen: "Bei Menschen, die selber Kinder haben, aber auch viele andere, die auf einmal gespürt haben, wie intensiv und emotional erregend dieses Thema ist." Die Geschichte des kleinen Jungen habe die Gesellschaft weitaus mehr bewegt als die Schicksale der unzähligen Geflüchteten ohne Namen und Gesicht, die ebenfalls auf der Überfahrt ertranken. Für Urner wenig überraschend: "Das zeigt uns Studie um Studie, dass genau so unsere Empathie funktioniert."

Fehlende Infos über Geflüchtete erschweren Berichterstattung

An dieser Stelle sieht Urner den Journalismus in der Bringschuld: "Wir wissen eigentlich aus der Psychologie und der Neurowissenschaft und auch dem Journalismus, wie wir Nähe herstellen können. Dann lasst uns das doch für die wichtigen großen Themen unserer Zeit auch anwenden."

Journalisten können Geschichten wie jene des kleinen Alan Kurdi ins Scheinwerferlicht rücken und dadurch bei den Leserinnen und Lesern Empathie auslösen. Doch anders als bei den Gästen im Tauchboot, über die umfassende Details bekannt sind, fehlen häufig Informationen über die Menschen, die sich aus Afrika oder dem Nahen Osten auf den Weg machen. Im Fall des gekenterten Flüchtlingsbootes vor Griechenland ist weiterhin unklar, wie viele Menschen sich tatsächlich genau darauf befanden - und wer bei dem Unglück ertrunken ist.

"Nutzt" sich Empathie irgendwann "ab"?

Es klingt zynisch - doch stellt sich bei den Menschen womöglich auch eine Art "Gewöhnungseffekt" ein? Denn: Es passierte bisher kaum, dass ein Tauchboot im Ozean verschwindet. Jedoch kommt es immer wieder zu Unglücken von Booten mit Geflüchteten auf dem Mittelmeer. "Tatsächlich wissen wir mittlerweile aus zahlreichen Studien in der Sozialpsychologie und auch in der Wahrnehmungspsychologie und den Naturwissenschaften, dass das eintritt", sagt Urner im BR-Gespräch.

Sie beschreibt es als "eine Art Überwältigung". Immer dann, wenn das menschliche Gehirn und der menschliche Körper überwältigt seien, komme es zu einer Blockade, zu einem "Ausschalten". Die Alternative, so Urner, wäre, an dem Leid zu zerschellen. "Auch im Falle von Leid und ganz viel Not, kann es sein, dass wir in einen Modus kommen, wo wir das gar nicht mehr fühlen, weil es einfach zu viel ist". Das passiere meist unbewusst. Auch der Eindruck, an einem Missstand nichts ändern zu können, spiele eine Rolle: "Und dann schalten wir in einen Modus, wo wir uns wieder auf das konzentrieren, was sich in unserem direkten Umfeld" abspielt, erklärt die Psychologin.

Mit Informationen von dpa

Im Audio: Psychologin Maren Urner zur Empathie für die "Titan"-Insassen

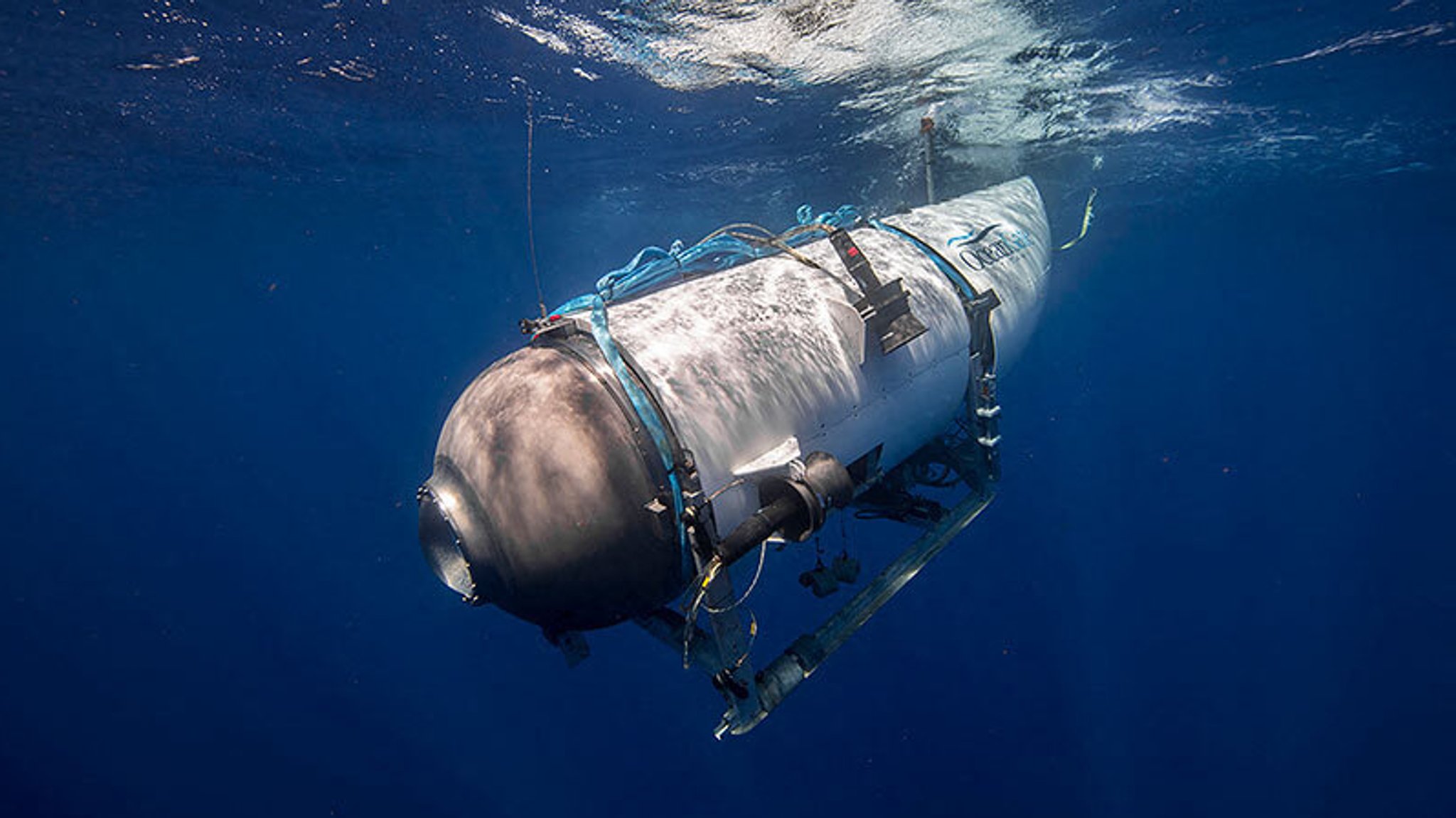

Die "Titan" auf Tauchgang (Archivbild)

Das ist die Europäische Perspektive bei BR24.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!